県内のほとんどの高校で前期選抜が実施されています。

進学校の中で、前期選抜を実施していないのは桑名(衛生看護科は除く)、桑名西、四日市、四日市南、津、伊勢の6校だけです。

この6校を志望する生徒は、後期選抜の学科試験のことだけに集中して勉強しましょう。

進学校に絞ってみてみると、H30年度の前期選抜実施状況は以下のとおりです。

[table id=2 /]※カッコ内の数字は募集定員です。

※赤字は前期選抜のみの学科です。

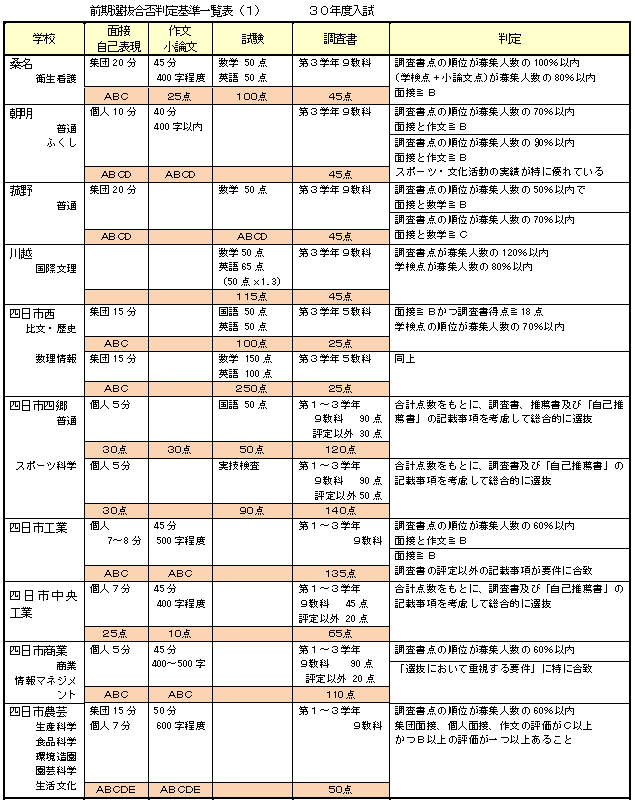

北中勢地域の高校について、前期選抜の試験内容をまとめると下の表のようになります。

一見してわかるように、学校によってほんとに様々な内容で試験が実施されています。

いかに、前期選抜のポイントを簡単にまとめておきます。

1. 学科試験

まず1番大きな違いは、学科試験を課すか課さないかです。

学科試験は英語、国語、数学の3教科が、用意されていて、そのうち任意の2教科までを選んで実施できることになっています。

進学校は英語、数学の2教科が基本になっていますね。

最近では津工業高校が数学、国語の総合問題を独自に作成して実施したり、白子高校が国語、菰野高校が数学の学科試験を取り入れています。

学科試験が課されていない高校では面接と作文、あるいは面接と1教科だけの試験で入試が済んでしまうことになります。

受験生や家庭の負担はたいへん軽いので、受験希望者は全般に多くなりますね。

なかには倍率が3倍、4倍になるところもあります。

このような場合は合格する確率はたいへん低くなるので、安易に受験することはお薦めできません。

ある程度合格できる見通しがある場合に受験してほしいと思います。

2. 調査書

調査書点については第3学年の9教科で評価するところが多いです。

その他、5教科だけで評価するところや、第1学年から第3学年までの9教科を対象とするところもあります。

さらに、学科の評価以外の記入事項を得点化するところもあります。

学科試験と調査書の評価の仕方については、出願を検討する際に充分考慮しておく必要があります。

3.面 接

面接は個人面接と集団面接の2通りの形式があり、実施時間や評価の仕方も様々です。

基本的には同じことなのですが、それぞれで微妙な違いや雰囲気の違いがありますので、自分の受験する学校の形式に合わせて練習しておくことが望まれます。

面接は練習すればするだけうまくなりますし、本番でもあがりにくくなりますので、ぜひ時間をとって練習してください。

4.作 文

作文はだいたい45分程度で、与えられた課題について、400~600字の文を書くというパターンが多いです。

時間的にも量的にも妥当なものですが、いきなり本番では思うように書けないものです。

事前に予想される課題をいくつか考えて、書く練習をしておくべきだと思います。

過去に出題された例としては

「本校に入学したらどのような高校生活を送りたいですか」

「高校卒業後の夢や目標、またそのための高校生活3年間何をするべきか」

など、よくある課題から、

「環境問題について実体験を交えて書きなさい」

「携帯電話の通話禁止(やマナーモードの設定)のレストランや飲食店が増えていますが、そのことについてどのように思いますか」

など、ちょっと考えさせられる課題もあります。

自分の志望校で過去に出題された内容をもとにして、実際に書く練習しておくと効果的です。

コメントを残す