生徒、保護者のみなさんと面談しているときに、「この内申点で合格できますか?」と、よく聞かれます。

三重県の県立高校入試では、当日の入試得点と内申点を単純に加算する方式ではないので、内申点のの影響がわかりにくくなっています。

まずは判定の方式を正しく理解することが肝要です。

県教委が公表している資料に基づいて、三重県の合否判定の方法を簡単に説明しておきましょう。

三重県の合否判定は下記のように、3段階にわたって行われることに注意してください。

【第1段階】

- 調査書の得点の上位者から、ほぼ募集定員に当たる人数を選びます。(図1の①)

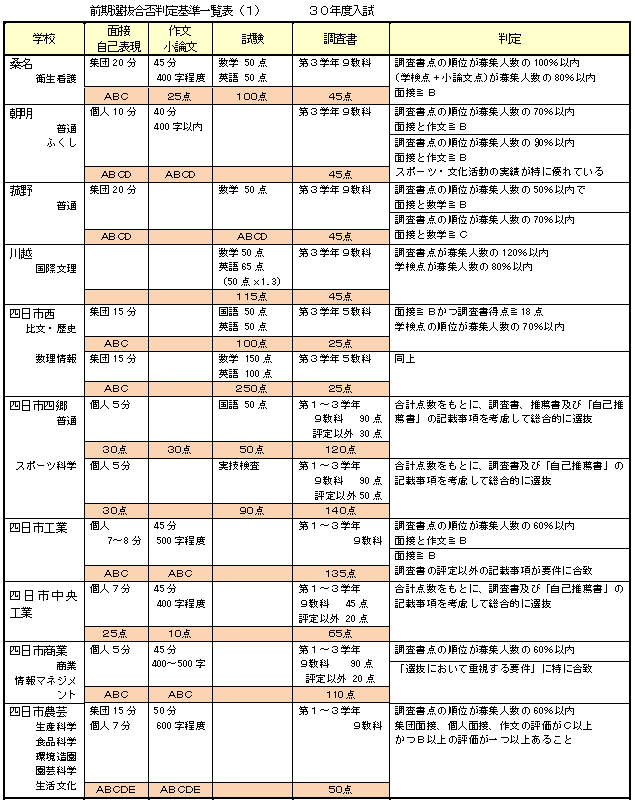

- 学校によって募集定員の110%または120%とあらかじめ設定することができます。(表1)

- 志願者全員について、学力検査の高得点者から募集定員のおよそ80%に当たる人数を選びます。(図1の②)

- ①の条件と②の条件の両方に当てはまる生徒を合格者とします。

<図1>

<表1>

【第2段階】

・第1段階の合格者と募集定員との差の2分の1に当たる人数については、調査書で選ばれた者の中から学力検査得点の高い順に合格者とします。(図1の③)

【第3段階】

・残りの合格者は各高校が示す「特に重視する選抜資料等」に基づいて選抜します。(図1の④)

一般的に、進学校は学力検査の得点を重視し、実業系の高校は調査書の評価を重視する傾向があります。

学力検査点を重視する場合、調査書の点数はある程度低くても合格する結果になります。

ただし、第3段階では必ずしも学力検査点の順位だけで決まるわけではありません。

総合的な判断や裁量が含まれていることに注意してください。

「特に重視する選抜資料等」については、こちらの記事を参照してください。

以上が、三重県の後期選抜における合否判定のルールです。

結果として内申点はボーダーを超える点数さえあれば十分で、それ以上の得点は必要ないということになります。

それでは、どれくらいの内申点があればよいのでしょうか。

あくまでも過去の実績データですが、四日市高校、津高校でも内申38で合格している例が見られます。

その他の高校では36あれば十分に合格できる範囲と言えます。

具体的な内申点の目安としては、四日市高校、津高校は40、その他の高校では36といったところでしょう。

あとは当日の試験でどれだけ得点をとるかにかかってきます。

ここで一つ大切なことを言いますと、試験の点数は数ヶ月で上げることができても、内申点はそう簡単にはいかないということです。

3年生の1学期、2学期で内申点が上がるとしても3~5くらいでしょう。5以上あげることはたいへん難しいことです。

やはり1年生、2年生の時から、コツコツと勉強を積み重ねることが大切なのです。

上野高校の内申ボーダーは何点か教えて下さい。

入試のボーダーは試験の結果で決まってくるもので、その年の状況によって毎年変動します。

下のような過去の実績データを参照して、ご判断いただくのがよいと思います。

https://ps-freude.com/nyushi-joho/gokakuten/ueno-h30-3/