大問1=世界地理(正距方位図、アメリカ、アフリカ)

(1点)ロンドン(本初子午線)から見て東が東経、西が西経ですね。

(1点)ロンドン(本初子午線)から見て東が東経、西が西経ですね。

(1点)普段見慣れている地図(メルカトル図法)では日本の東は北アメリカ大陸であるように描かれますが、地球儀で考えてみると明らかに南アメリカ大陸です。

ミサイルが発射されたときその方向と飛距離を正しく示すには、発射地点を中心とした正距方位図を使わなければなりません。

メルカトル図法の地図に同心円を描くのは正しくありません。

(1点)Ⅰの国はロシアです。人口から考えてアとイは中国とインドですね。

ロシアは国土の広さは世界1ですが、人口は第9位でそれほど多くありません。日本より少し多いくらいです。

第1位中国、第2位インド、第3位アメリカ(ほぼ3億)、第4位インドネシア(ほぼ2億5千万)、第5位ブラジル(ほぼ2億)くらいまでは覚えておきましょう。

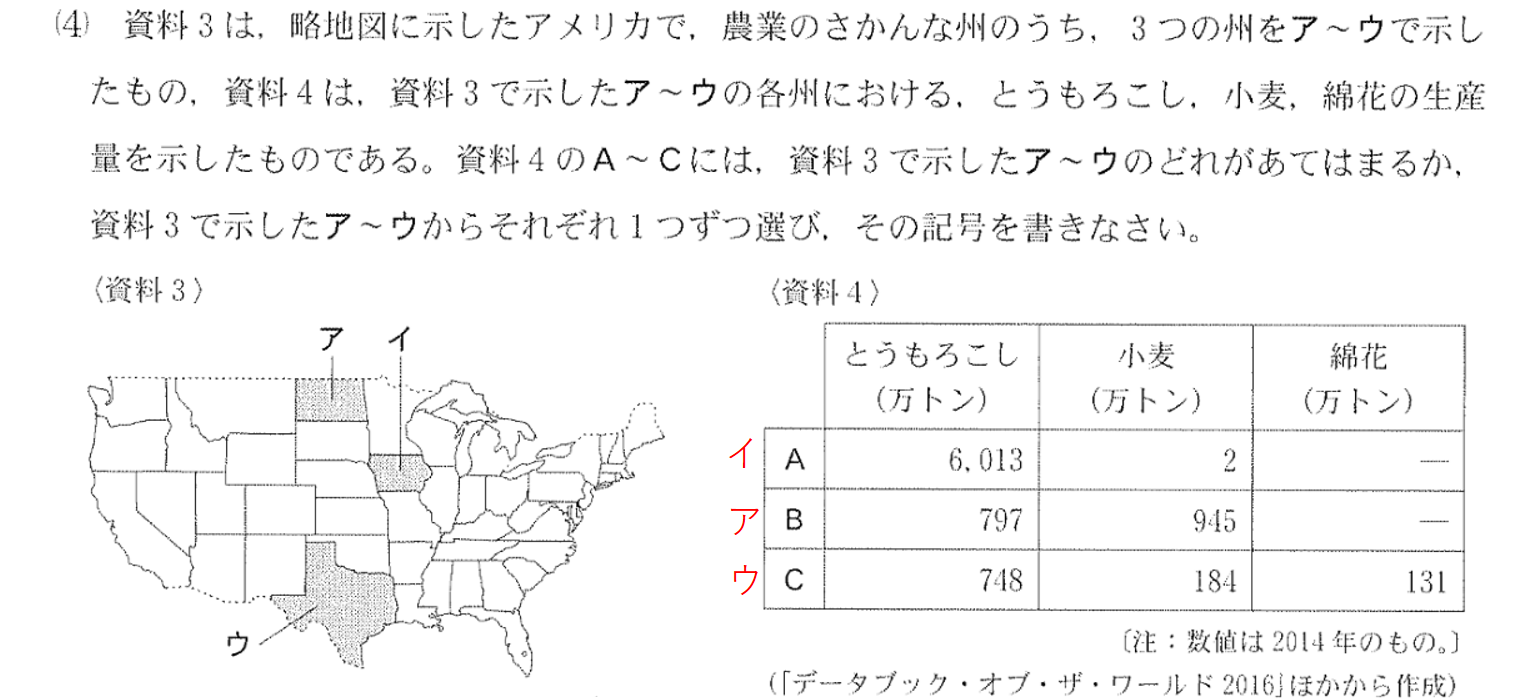

(1点)綿花の生産は南部で盛んであることからCはウと判断(コットンベルト)。

とうもろこしの生産は五大湖の南西部で盛んなので、Aはイであると判断します(コーンベルト)。

(1点)ナイル川は6,650kmで世界一長い川とされていますが、Wikipediaにはアマゾン川が7,025kmというデータも掲載されています。

(2点)「砂漠化」-サハラ砂漠の南縁部で砂漠化が危惧される地域が「サヘル」であり、さらに南に広がる草原地帯が「サバナ(サバンナ)」です。

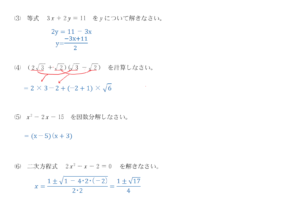

(2点)

(解答例)「ヨーロッパ諸国の植民地であったときの境界が独立してからも国境として残ったから」

記述問題では指示されたことは必ず守ること。

「大陸の歴史的背景」に触れながら「独立」という言葉を使わなければいけません。

大問2=日本地理

(1点)47都道府県の位置と名前(漢字で書けるように)はきっちりと覚えましょう。

(1点)47都道府県の位置と名前(漢字で書けるように)はきっちりと覚えましょう。

隣接県が1番多い県は長野県で8県、2番めは7県で岐阜県、埼玉県、その次の6県は京都府、福島県、三重県です。

(1点)Cの都市は香川県の高松市と考えられます。瀬戸内地域は温暖で降水量が少ない気候なので、「エ」の雨温図が適当です。

ちなみに、

ア.は気温が高く降水量も多いのでDの沖縄県那覇市

イ.は気温が低く冬に降水量が多いことからAの北海道石狩市

ウ.は夏に降水量が多いことからBの太平洋側の宮城県仙台市

と考えます。

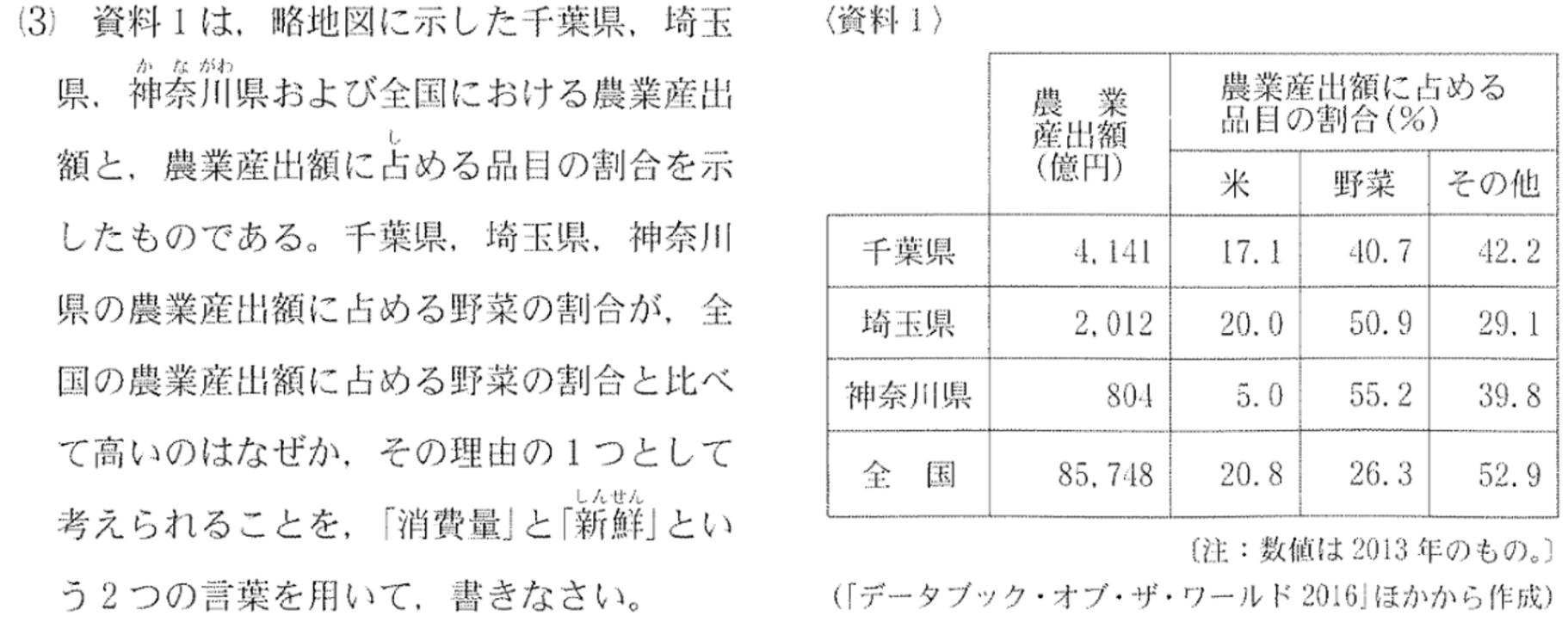

(2点)(解答例)「消費量の多い東京(大都市)に近いので新鮮な状態で野菜を届けることができるから」

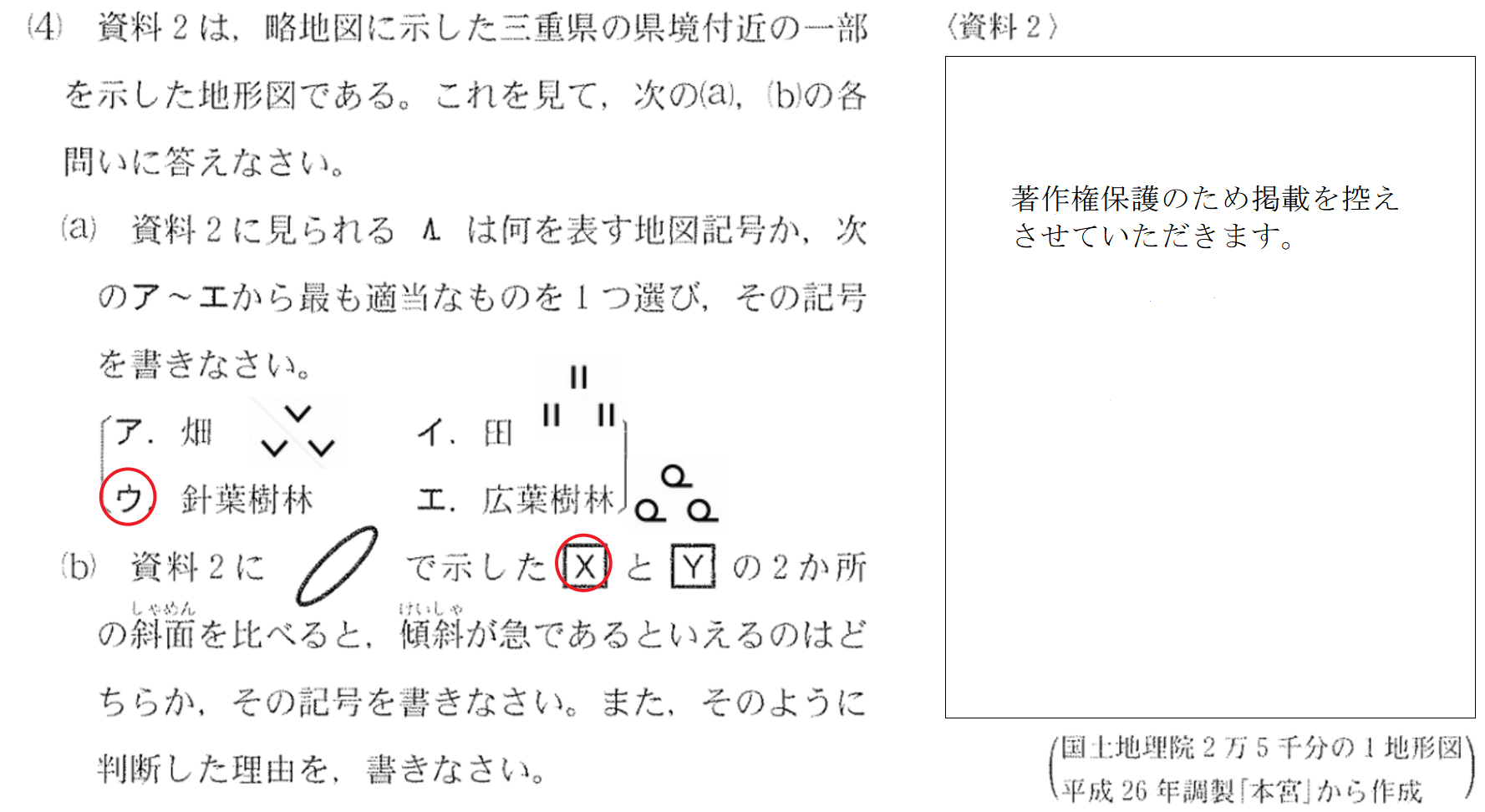

(a)(1点)新しくできた地図記号「図書館」「博物館」「老人ホーム」「風車」にも注意しておきましょう。

(b)(2点)等高線の間隔が狭いほうが傾斜が急です。

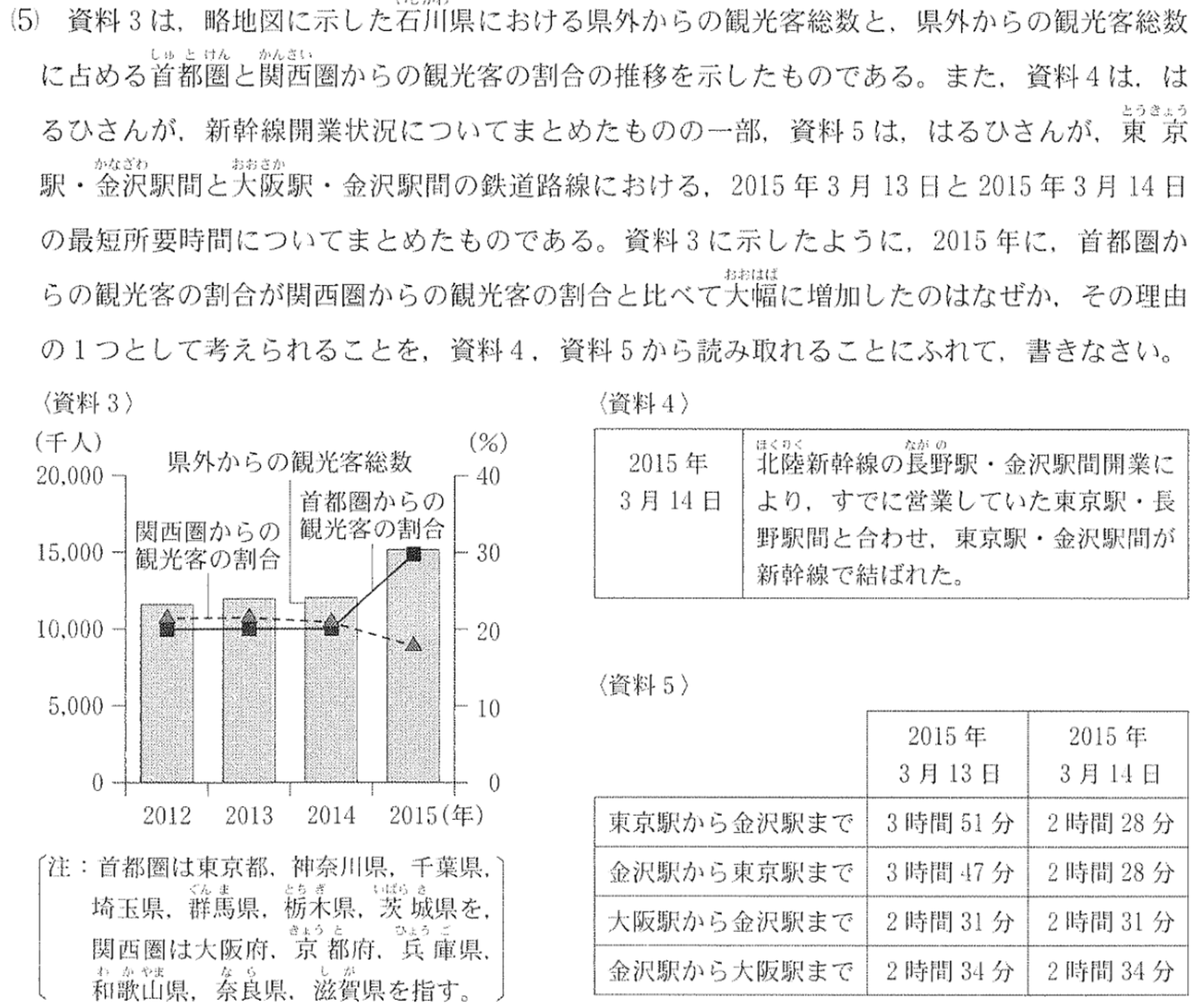

(2点)資料4から長野・金沢間の北陸新幹線が開業したこと、資料5から東京金沢間の所要時間が大阪金沢間の所要時間より短くなったことを読み取ります。

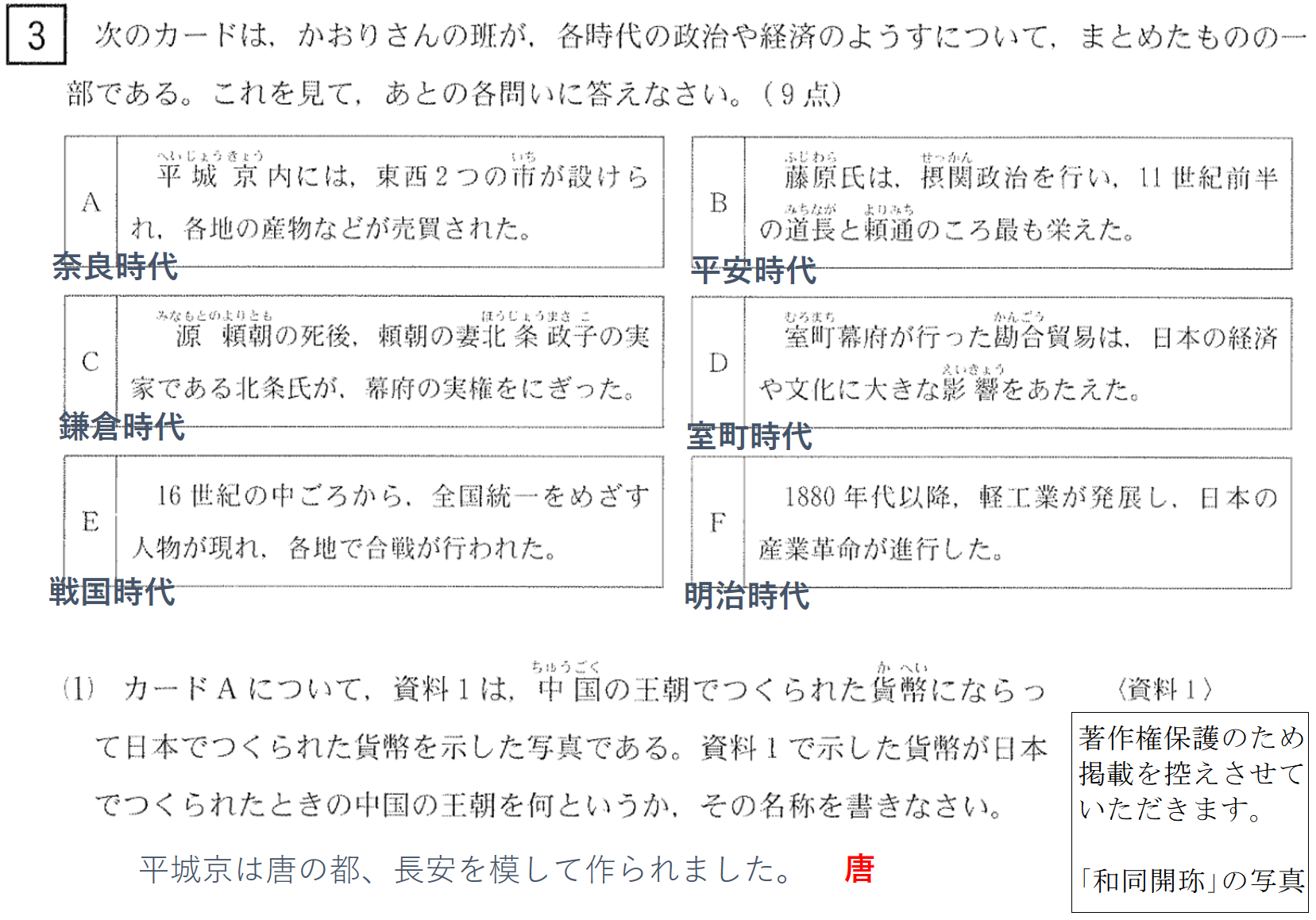

大問3=日本史

(2点)奈良時代には遣唐使を派遣するなどして、唐の文化や制度を取り入れて国造りの基本としました。

(2点)奈良時代には遣唐使を派遣するなどして、唐の文化や制度を取り入れて国造りの基本としました。

(1点)平等院鳳凰堂は平安時代、東大寺は奈良時代を代表する建物です。首里城の建物は平成に入ってから再建されたものです。

(2点)1232年を覚える語呂は「自由に見に来い」だそうです。御成敗式目は51条でできているので最後が「来い(こい)」なんだとか。

(1点)「座」は同業者の組織で流通、販売などにおいて特権を持っていました。織田信長が「楽座」で廃止したのがこの「座」です。

- 「町衆」は京都の有力な商工業者

- 「惣」は農民の自治組織

- 「名主」は江戸時代の村役人

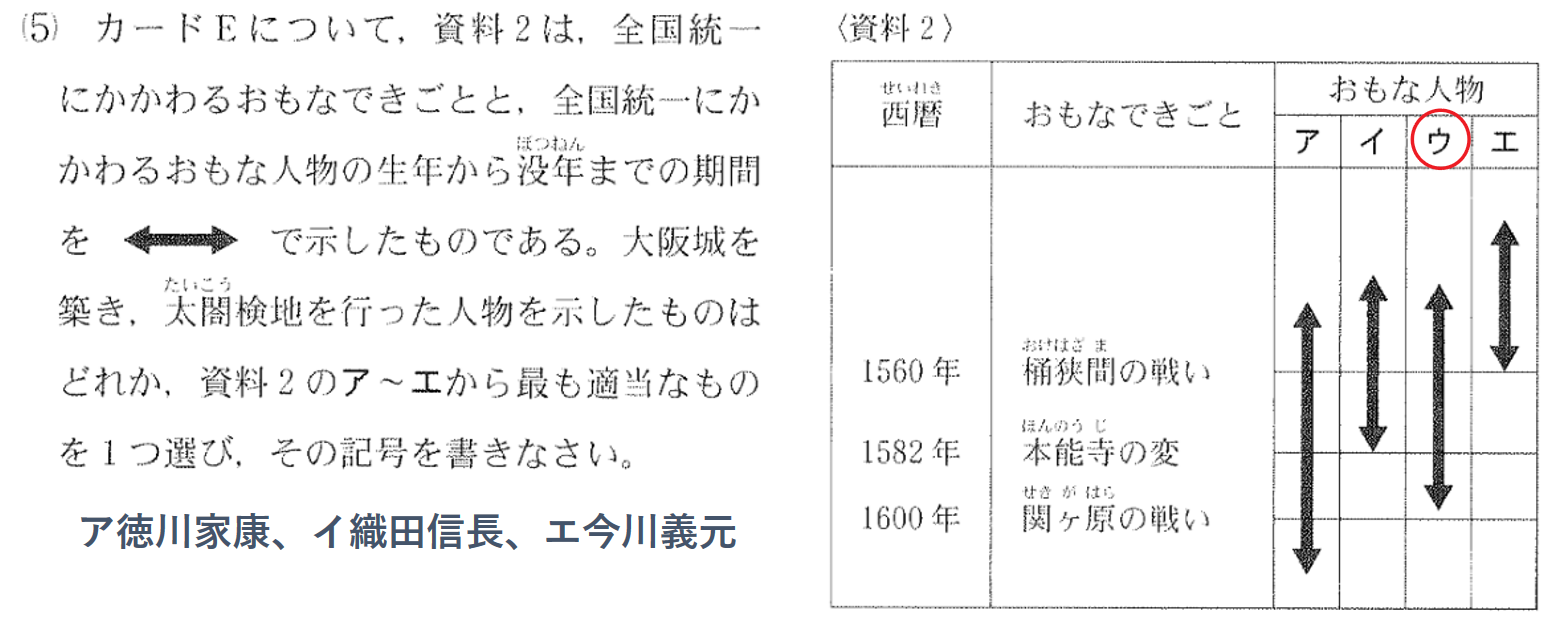

(1点)亡くなった年(事件)を元に判断します。

ウの人物は豊臣秀吉で没年は1598年です。秀吉の死を契機として関が原の戦いが起きます。

徳川家康は1614年の大阪冬の陣、1615年の大阪夏の陣を経て1616年に亡くなっています。

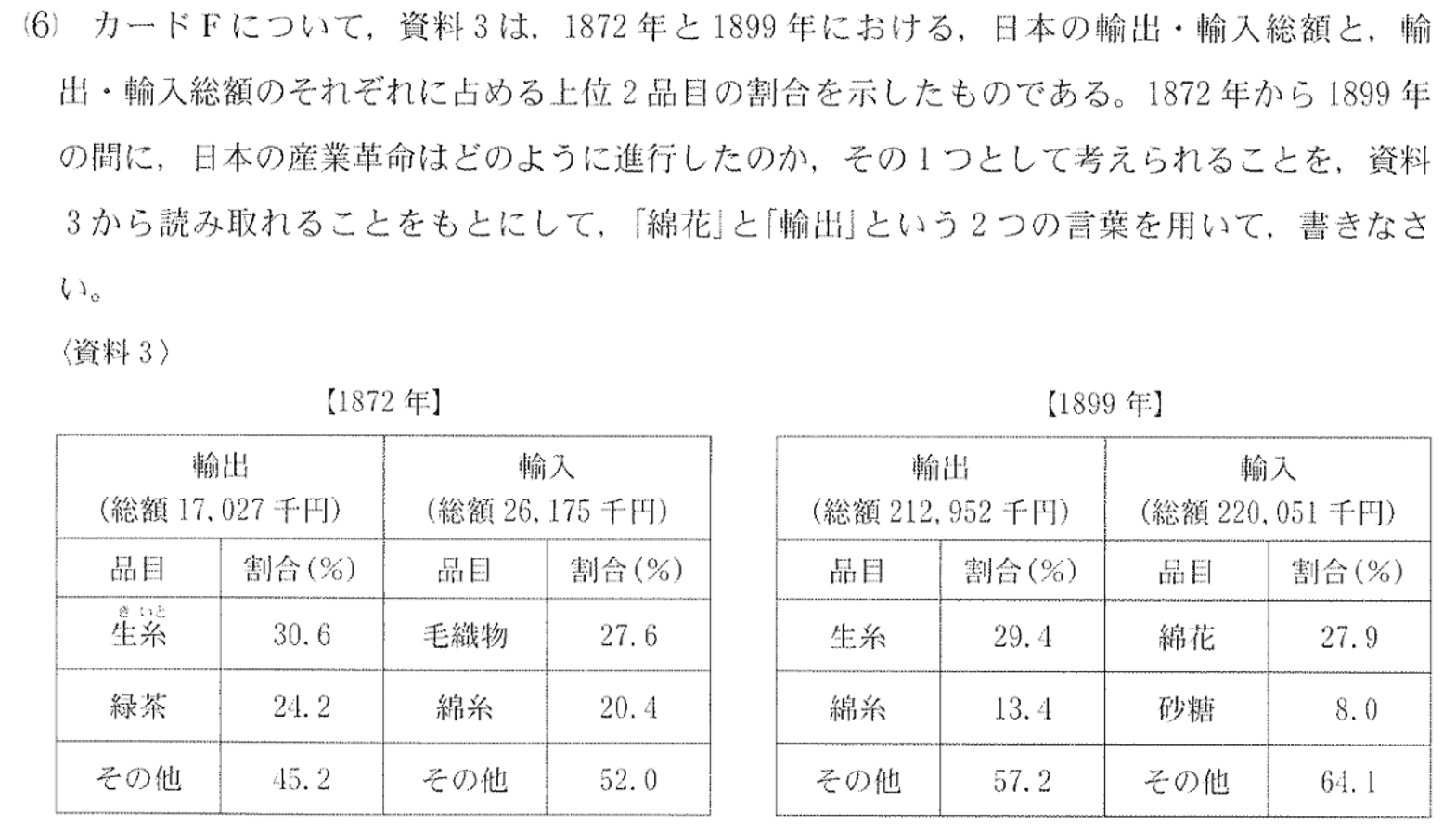

(2点)1872年には綿糸を輸入していましたが、1899年には綿花を輸入して綿糸を輸出していることに着目します。

(2点)1872年には綿糸を輸入していましたが、1899年には綿花を輸入して綿糸を輸出していることに着目します。

(解答例)「綿花を綿糸に加工して輸出できるようになった」

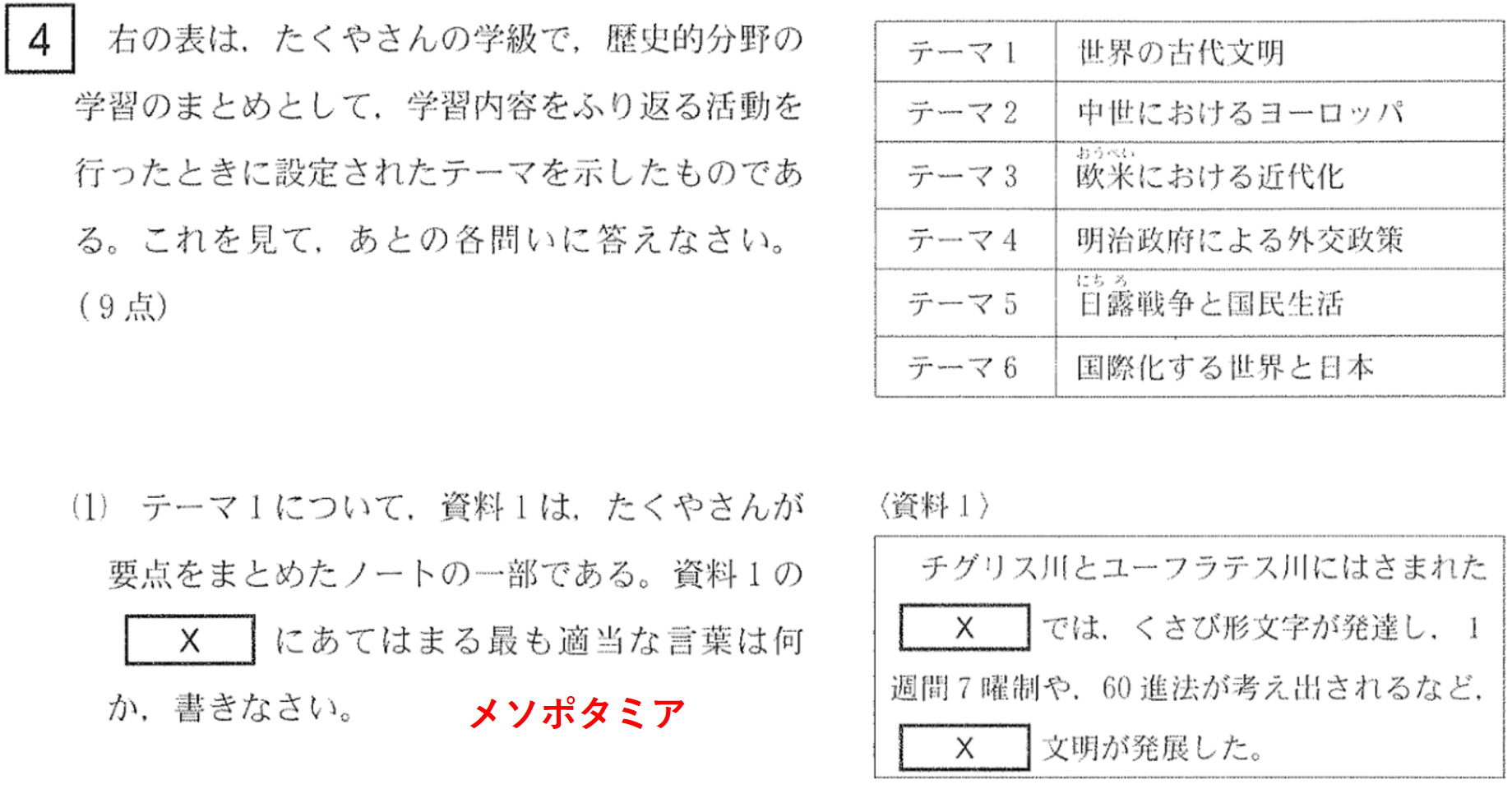

大問4=世界史、日本史

(2点)メソポタミアとは「川の間」という意味。

(2点)メソポタミアとは「川の間」という意味。

4つの古代文明については場所、川、文字、暦などの特徴を整理しておきましょう。

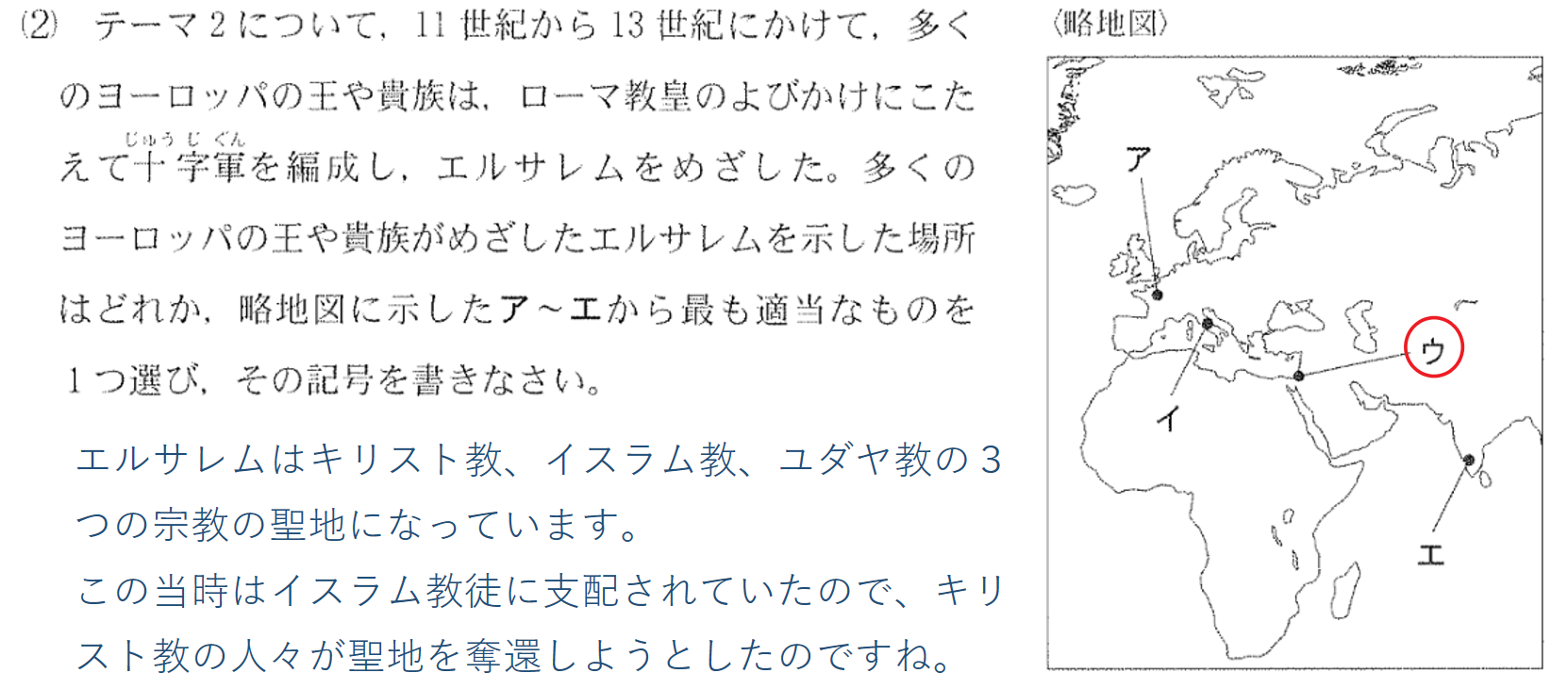

(1点)第1回十字軍は1096年に始まりました。

この頃日本は平安時代末期、1086年に白河上皇が院政を始めました。

(1点)ヨーロッパの民主化(革命)は

1642年「ピューリタン革命」

1688年「名誉革命」

1775年「アメリカ独立戦争」

1789年「フランス革命」

フランス革命後の混乱期にナポレオンが登場します。

「ロシア革命」は第1次世界大戦中(1914~1917年)のできごとです。

(1点)

ア.のロンドン海軍軍縮条約は第二次世界大戦前

イ.の朱印船貿易は江戸時代初期

ウ.の国際連盟は第一次世界大戦後です。

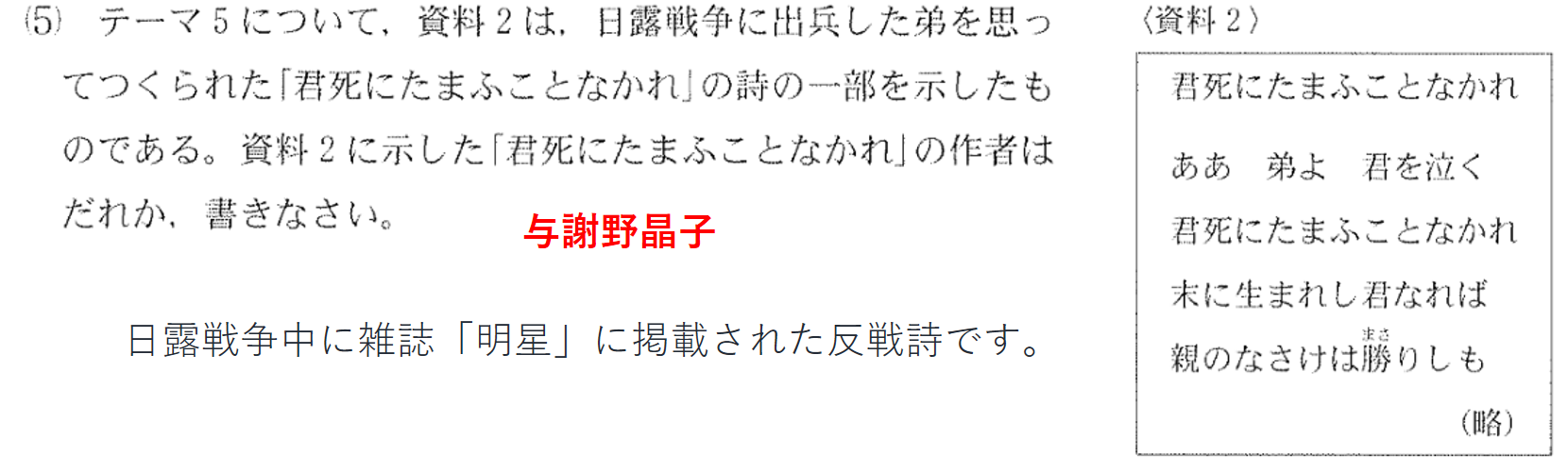

(2点)明治から大正にかけての日本は、

日清戦争(1894~95年、明治27~28年)

日露戦争(1904~05年、明治37~38年)

第1次世界大戦(1914~18年、大正3年~7年)

と10年間隔で大きな戦争を経験しました。

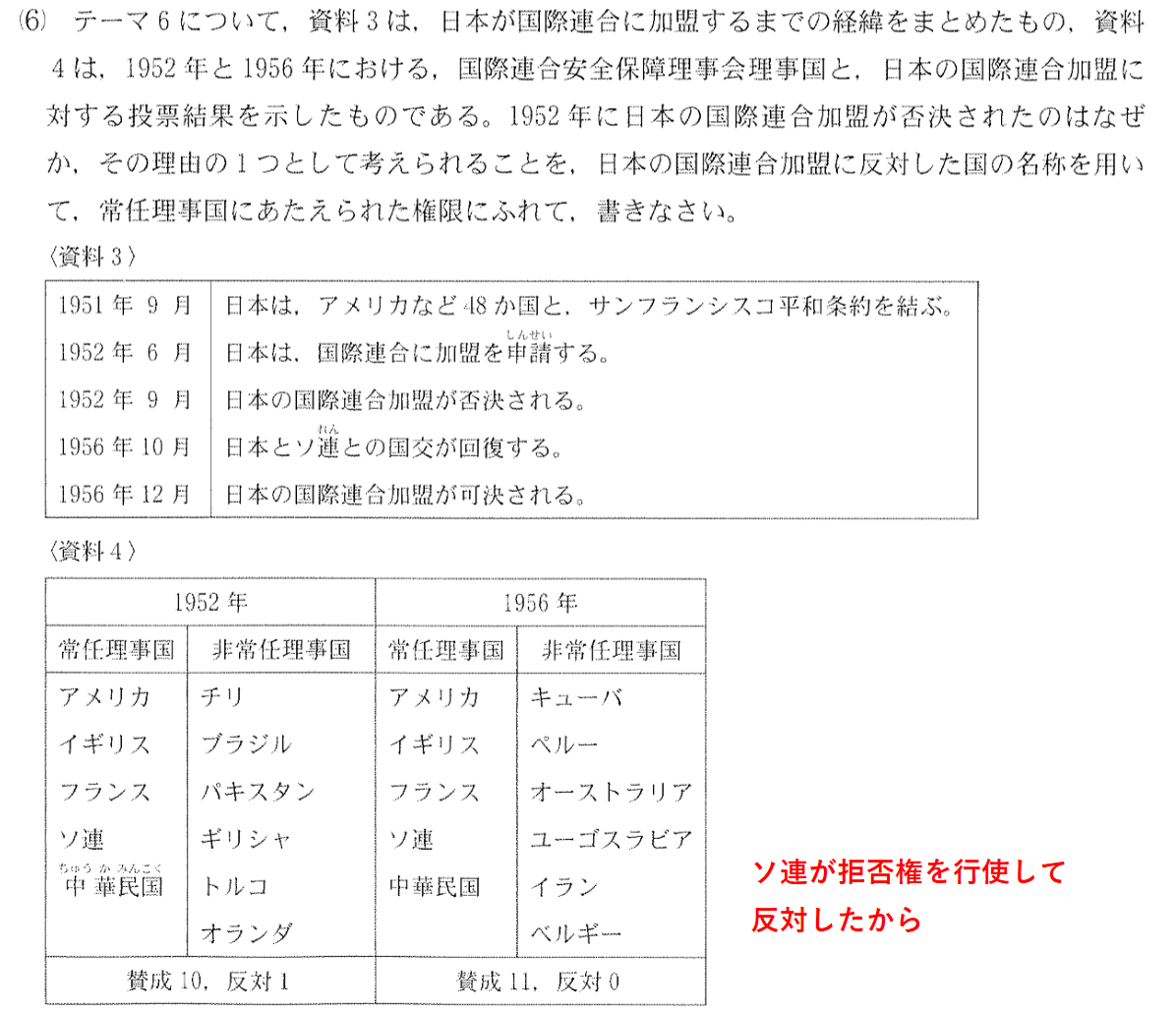

(2点)常任理事国の5カ国だけが拒否権を持っています。

この5カ国の内1カ国でも反対すると議案は成立しません。

大問5=公民

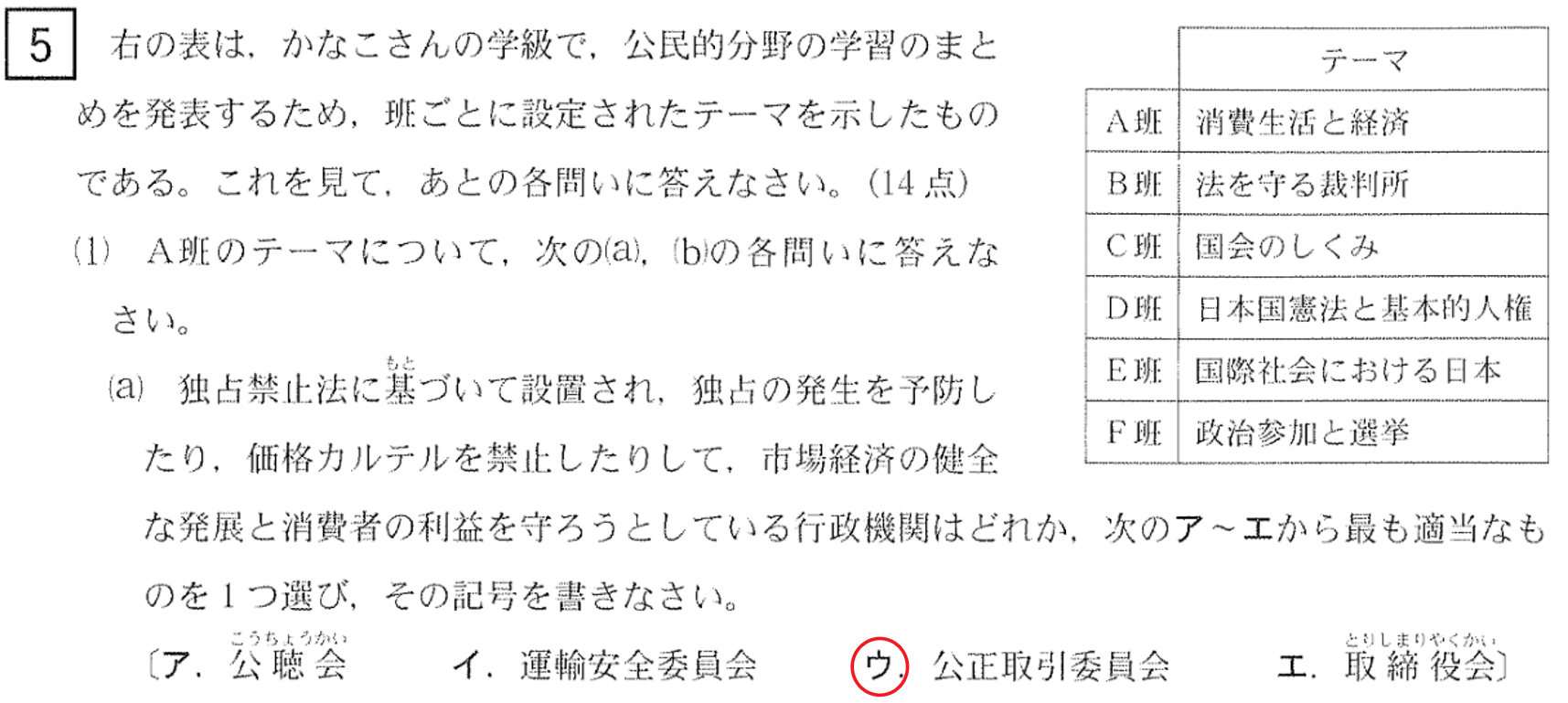

(1点)「国家公安委員会」や「金融庁」「消費者庁」と同様に内閣府に所属します。

(1点)これらの権利を踏まえ、2004年に消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等を規定した「消費者基本法」が制定されました。

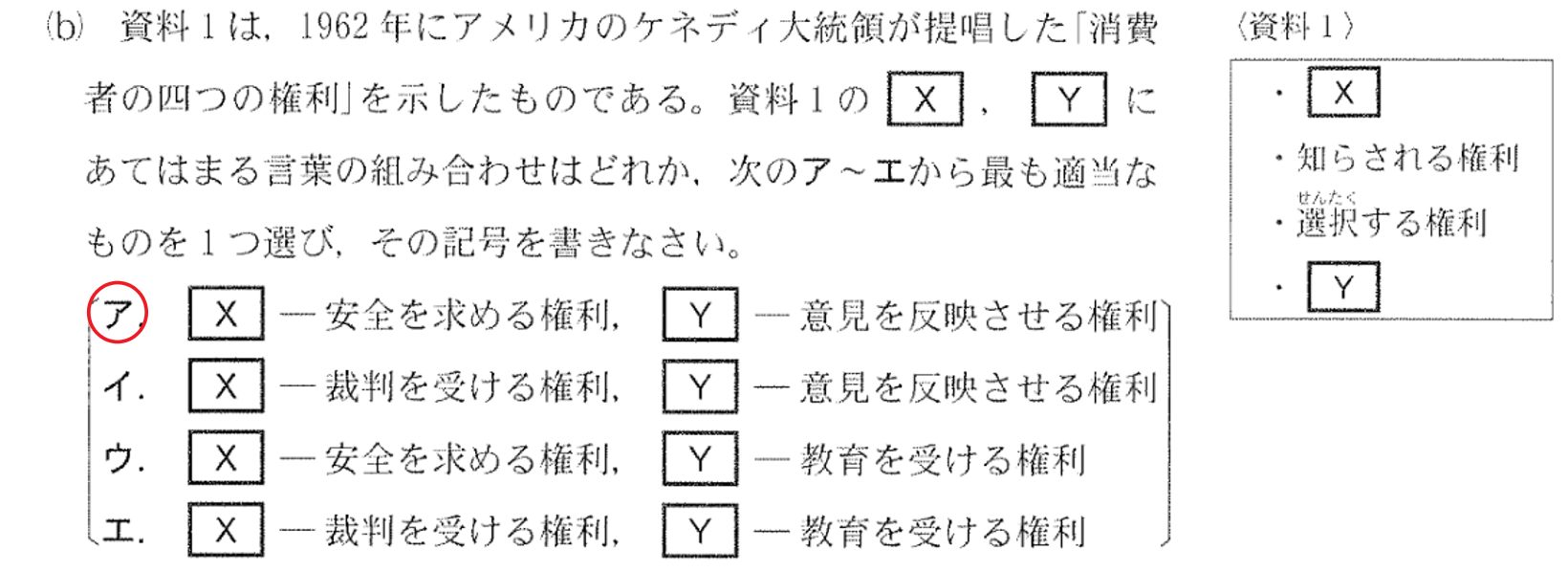

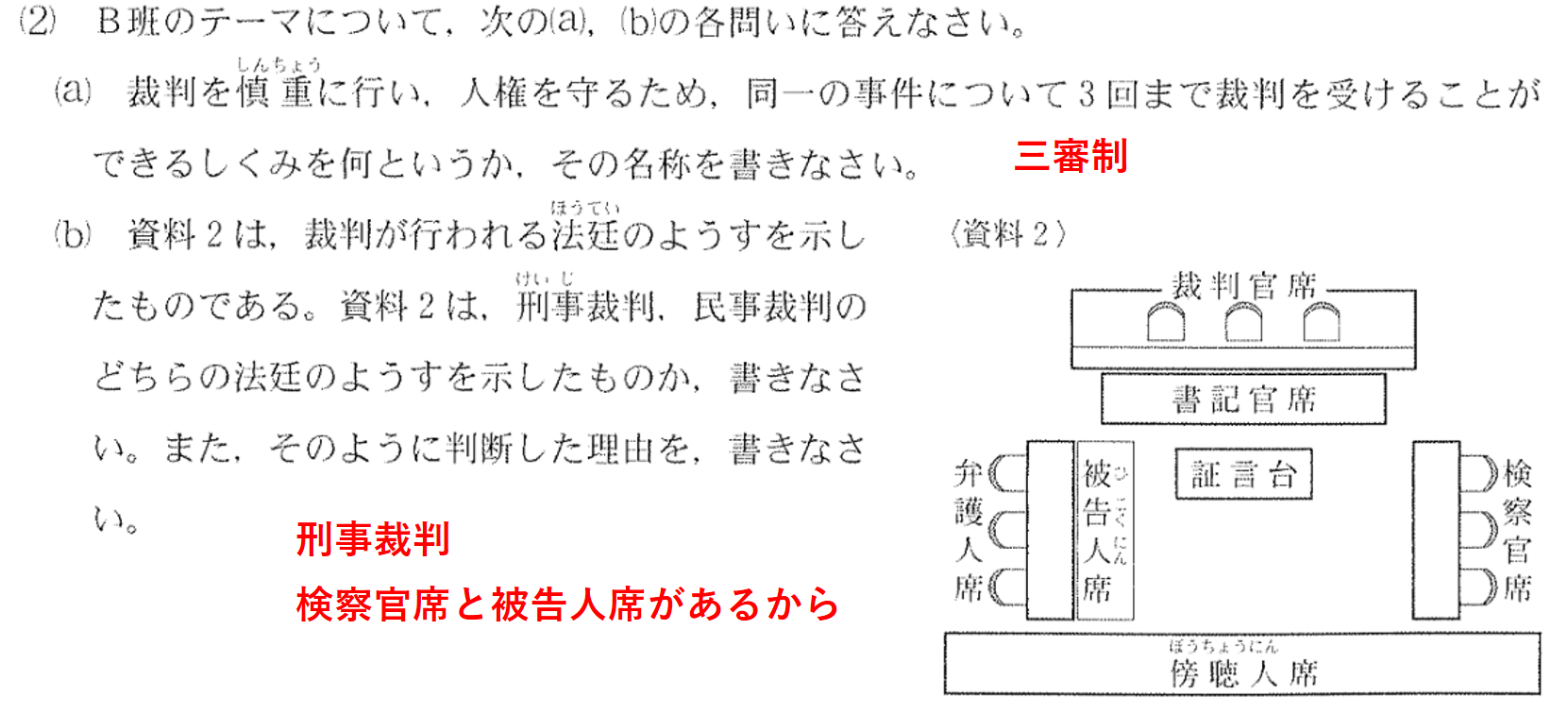

(a)(2点)第1審から第2審へが「控訴」、第2審から第3審へが「上告」です。

(b)(2点)弁護士が「弁護人」に、検事が「検察官」になります。民事では「被告」ですが刑事では「被告人」です。

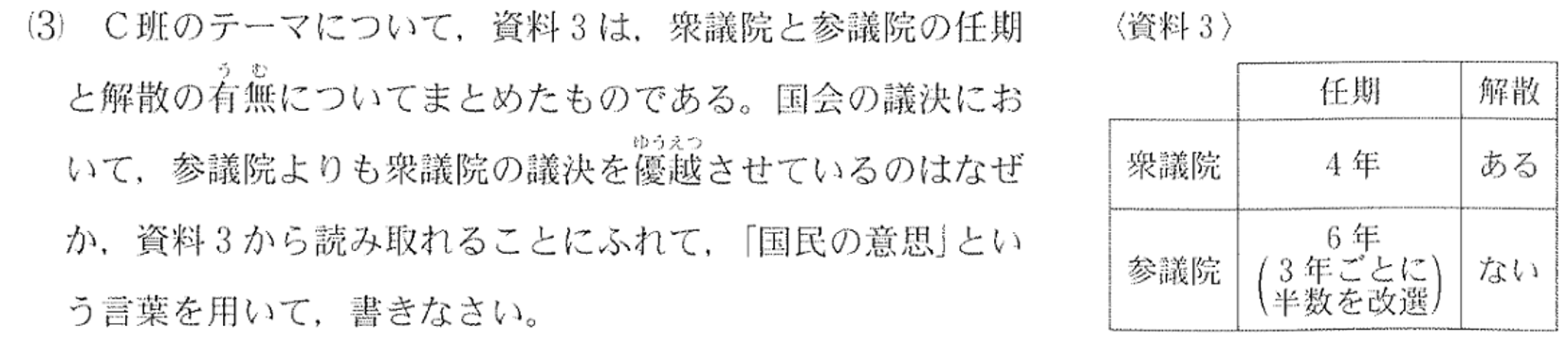

(2点)(解答例)「衆議院のほうが任期が短くて解散があるので、国民の意思を反映しやすいと考えられるから」

(1点)精神の自由には「思想・良心の自由」「集会・結社、表現の自由」「信教の自由」「学問の自由」が含まれます。

アとイは経済活動の自由、ウは身体の自由に当たります。

(2点)労働三権を保証する「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」を「労働三法」と呼びます。

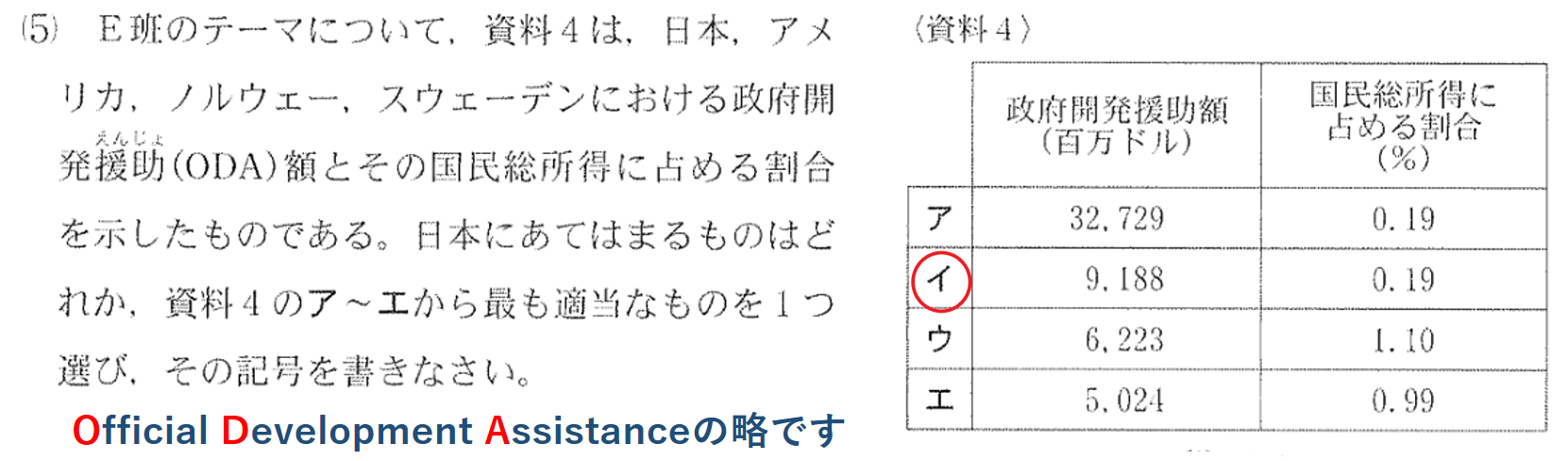

(1点)金額順ではアメリカ、イギリス、ドイツ、日本、フランスでスが、

割合順ではスウェーデン、ルクセンブルグ、ノルウェー、デンマーク、イギリスとなります。

(2点)(要点)有権者数が増えること、若い人が政治に関心を持つこと、若者の投票率が上がること、など。

コメントを残す