大問1=【生物】動物の分類

動画解説はこちら

(1点)X、Y、Zの3つとも正解で1点です。(3)の前半もaとeの2つが合って1点です。

(1点)胎生はほ乳類だけです。

(前半1点、後半1点)前半はaとeの2つが合って1点です。

恒温動物は鳥類とほ乳類だけです。

動物の分類で間違いやすいものを挙げておきます。

- ほ乳類=イルカ、クジラ、コウモリ、カモノハシ

- 鳥類 =ペンギン

- 両生類=イモリ、サンショウウオ

- は虫類=ヤモリ

大問2=【地学】雲ができる原理

動画解説はこちら

(1点)フラスコ内が白くくもったのは、フラスコ内の水蒸気が水滴に変化したからです。

内側をぬるま湯でぬらすのは水蒸気の量を増やすためであり、線香の煙をいれるのは水滴ができやすくするためです。

ちなみに、水蒸気は目に見えません。お湯を沸かしたときに見えるのは「ゆげ」です。

また、湿気が多い空気が冷えたときに見えるのが「霧」で、山などでは「ガス」とも言います。

(1点)問題の文中に「空気の温度が18.0℃から17.3℃に下がってフラスコ内が白くくもった」とあることから「露点」と「飽和水蒸気量」を思い出しましょう。

(2点)気圧(大気圧)は空気(大気)の重さによって生じます。

地表付近は空気(大気)の層の「底」なので気圧が高い(標準大気圧(1気圧)は1013.25 hPa)ですが、上空にいくほどその上にある空気(大気)が少なくなるので気圧が低くなります。

その結果、空気のかたまりが膨張するのです。

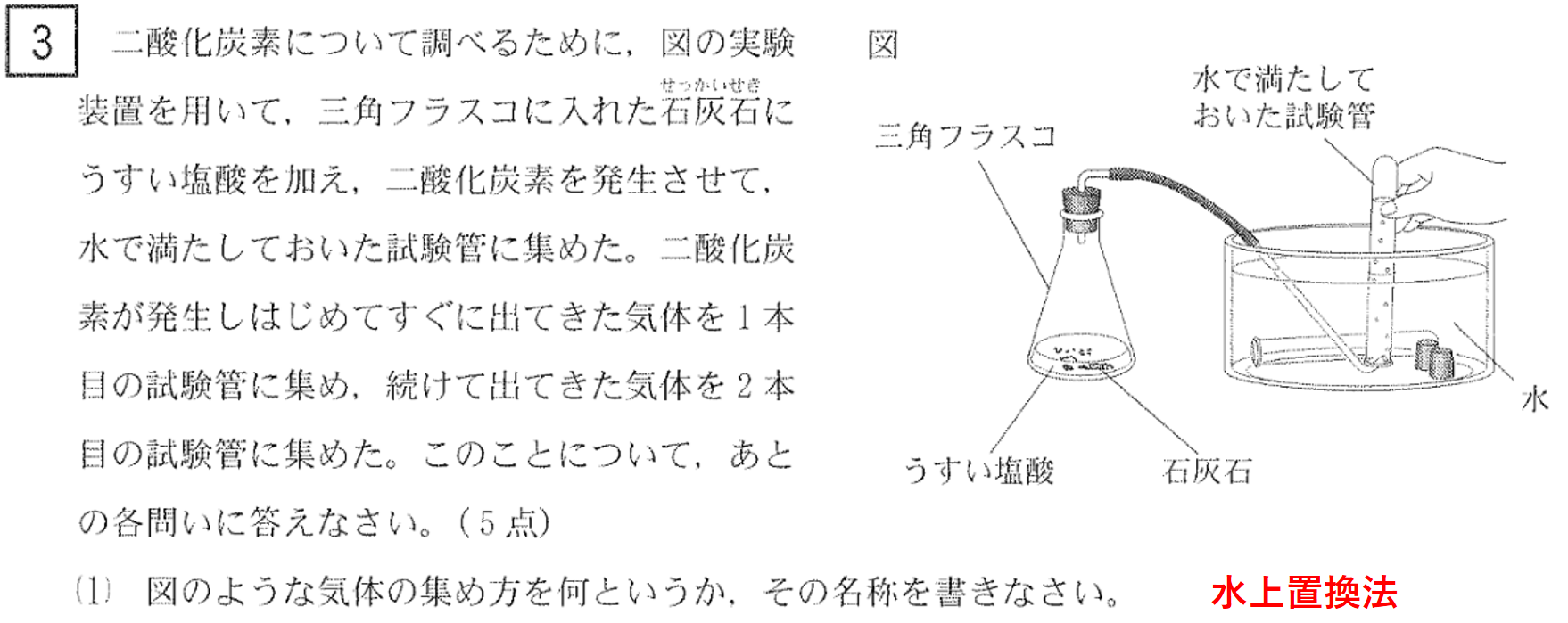

大問3=【化学】二酸化炭素の性質

動画解説はこちら

(1点)水に溶けにくい気体を集める方法が「水上置換法」。

他に水に溶けやすい気体を集める方法に「上方置換法」「下方置換法」があります。

(2点)もともとフラスコとガラス管の中に空気が入っていますから、二酸化炭素が発生しても空気の割合が高い気体が出てきます。

そして、徐々に二酸化炭素の割合が高くなってきます。

(1点)二酸化炭素と空気の重さの割合はおおよそ44:29です。二酸化炭素のほうがかなり重たいですね。

(1点)温室効果ガスは他にもたくさんあるようですが、排出量が多くて影響度が最も大きいのが二酸化炭素とされています。

また、二酸化炭素は「酸性雨」の原因物質としてもよく取り上げられます。

大問4=【物理】斜面での運動

動画解説はこちら

(2点)重力Wが対角線になる長方形を想定して→を記入する。(部分点可)

(1点)作用反作用による力です。

(1点)斜面に平行な方向の分力は(1)で作図したように、一定の大きさで変化しません。

また物体にはこの力がはたらき続けるので、速さが大きくなっていきます。

物体に力が働かなければ静止しているものは静止したまま、動いているものはその運動をそのまま続けます(等速運動)。これを「慣性」と言います。

物体に力が働いている場合は速さが早くなります(等加速度運動)。

大問5=【地学】太陽の観察

(1点)太陽は地球から見て左から右方向に自転しているので、黒点も同じ方向に移動します。

(1点)太陽は地球から見て左から右方向に自転しているので、黒点も同じ方向に移動します。

(2点)

地球:太陽=1:109

太陽:黒点=10cm:3.3mm=100:3.3

地球:太陽:黒点=1:109:3.3✕109=1:109:3.597

(1点)太陽の表面温度は約6,000度。黒点の部分は約4,400度といわれています。

(1点)太陽の日周運動は地球が自転していることによって起きるものです。

季節や星座の変化などの1年間の変化は、地球の公転によるもので「年周運動」と呼びます。

(1点)春分の3か月後は夏至です。夏至では真東より北の方角から太陽が昇り、真西より北の方角に沈みます。

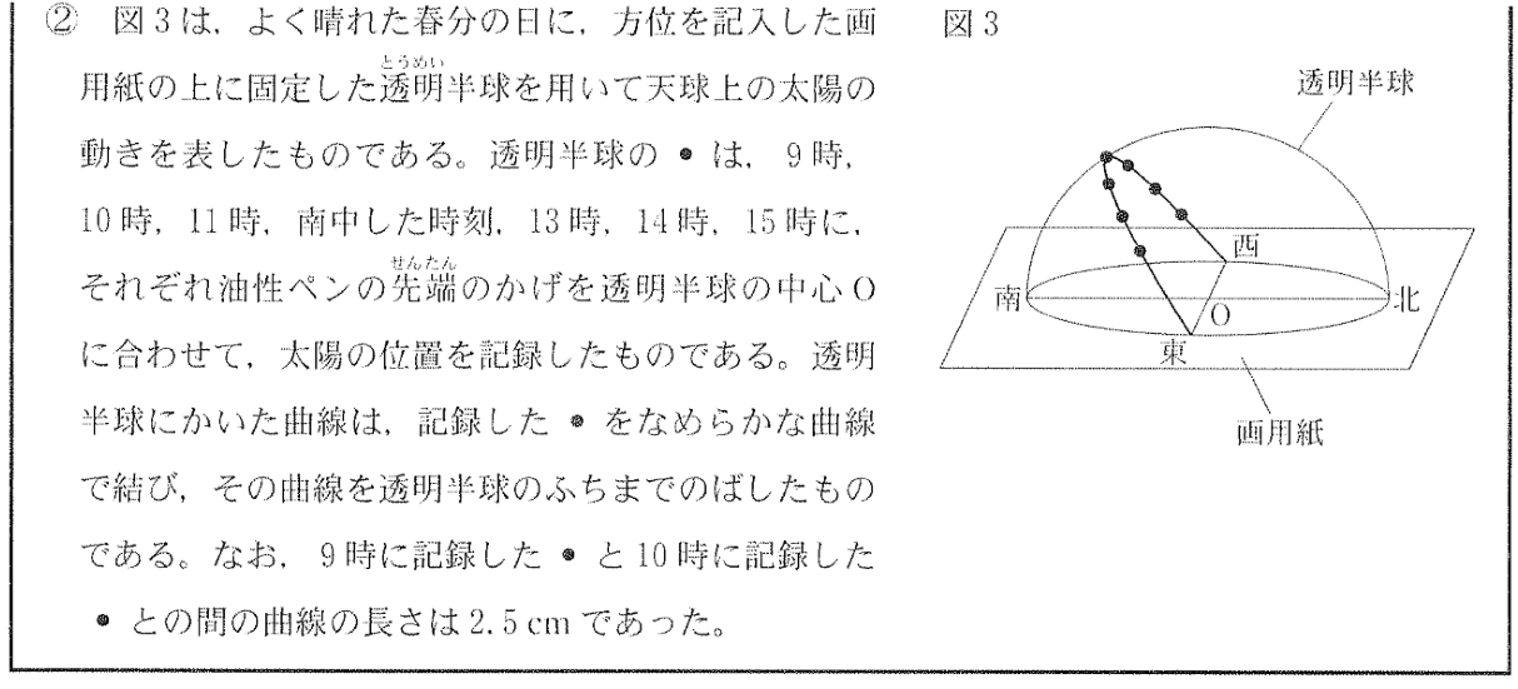

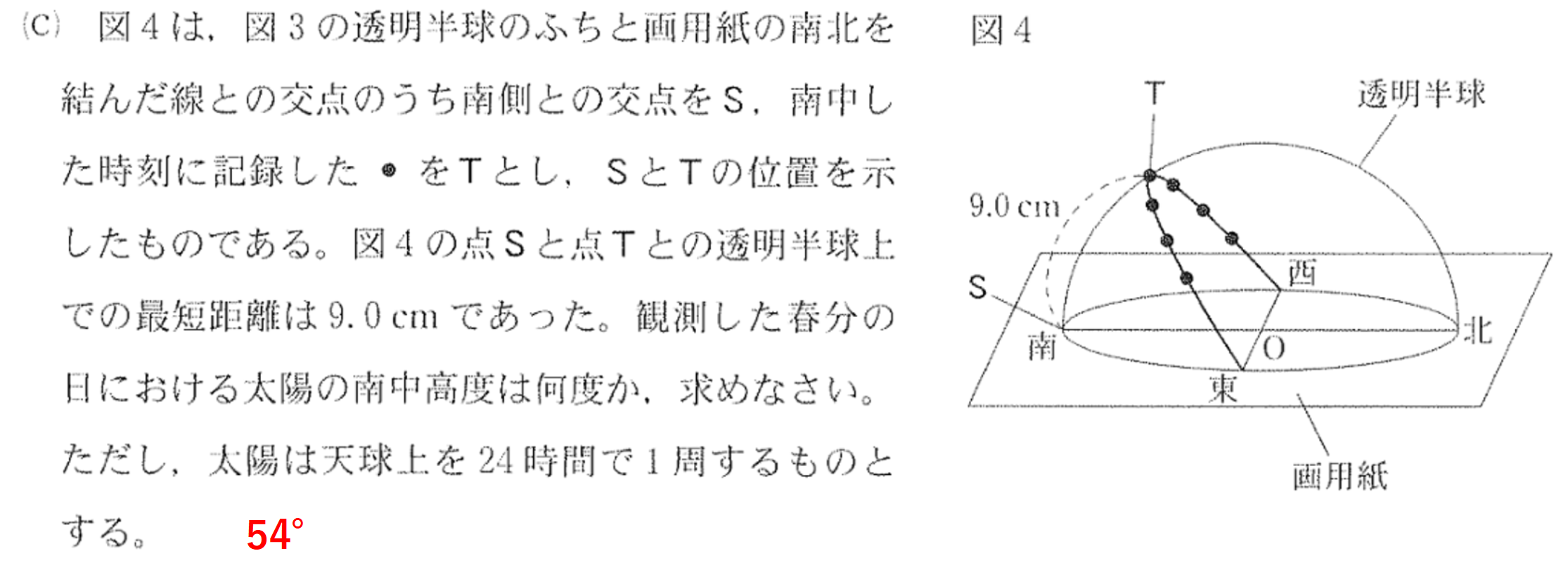

(2点)春分では記録した・を結ぶ先は透明半球の直径を含む断面の周になります。

また、春分では日の出から南中までの時間は6時間と考えられますので、透明半球上の東からTまでの距離は2.5cm×6時間=15cmとなります。

南から天頂までの距離もこの距離に等しいので、南中高度をx°とすると、

9:15=x°:90°という関係が成り立ちます。

これよりx°=90°✕3/5=54°になります。

大問6=【生物】光合成

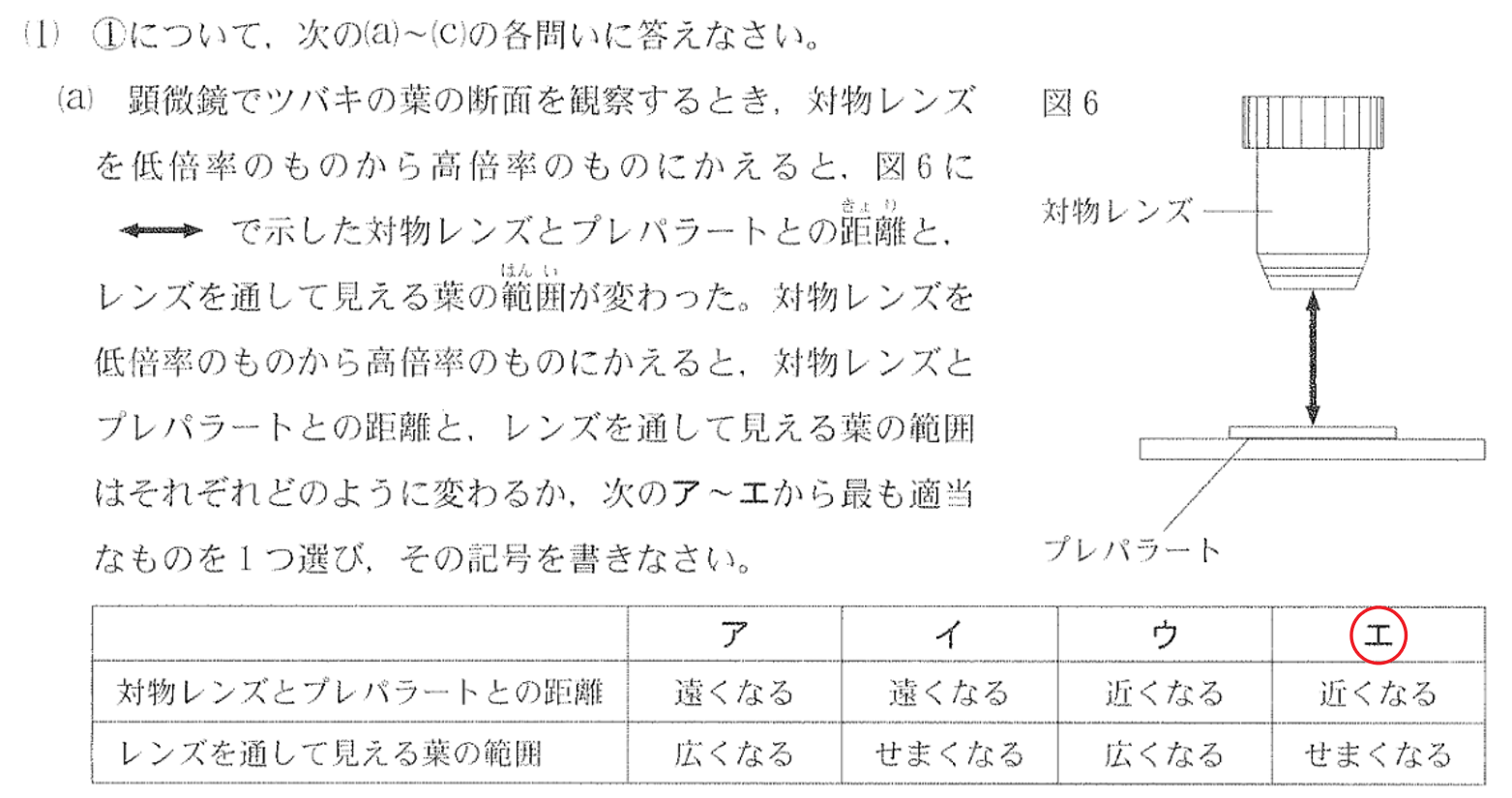

(1点)高倍率のレンズほど厚くて焦点距離が短いので、レンズと物体との距離は短くなります。

倍率が高くなっても視野の広さは変わらないので、物体が大きく見える分、見える葉の範囲はせまくなります。

(1点)茎の維管束では内側が道管ですが、葉脈では表面側(上側)が道管です。

(2点)蒸散が行われて体内の水分が少なくなると、それを補うために水を吸い上げます。

(1点)ヨウ素液による色の変化を見やすくするため、エタノールで葉緑素を溶かします。

(1点)ヨウ素液が青紫色に変化するのはデンプンです。

(1点)(あ)は光が当たっている「ふ」の部分「B」と、光が当たっている緑色の部分「D」を比較します。

(い)は光が当たっていない緑色の部分「A」と、光が当たっている緑色の部分「D」を比較します。

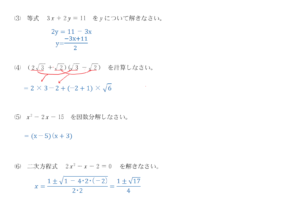

大問7=【化学】中和

(2点)この式は必ず覚えましょう。

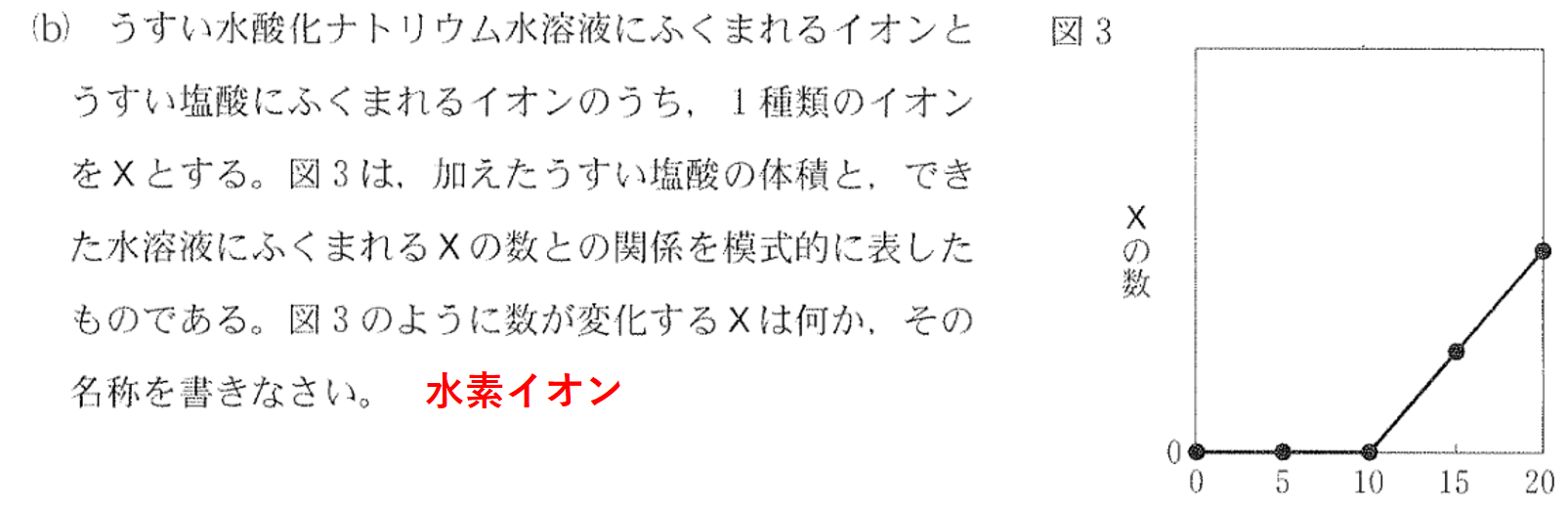

(1点)塩酸を加えるとH+とCl–を加えたことになるが、H+は中和が終わるまでOH–と結びついて水になるので増加しません。

Cl–をは化学反応式ではNa+と結びついてNaClになりますが、NaClは電解質なので水の中では電離した状態で存在します。

(1点)アルカリ性から中性、酸性になるにつれてpHの値は小さくなっていきます。

(2点)バリウムイオンと反応する硫酸イオンがなくなったから。

化学反応式は

H2SO4+Ba(OH)2→BaSO4+2H2O です。

(2点)表2から水酸化バリウム水溶液を30㎝3加えたときの沈殿物の量が1.20g、中性になったときの沈殿物の量が1.68gであると考えられます。

ちょうど中性になったときの水酸化バリウム水溶液の量をx㎝3とすると、

30:1.20=x:1.68となり、x=1.68×50/2=0.84×50=42㎝3です。

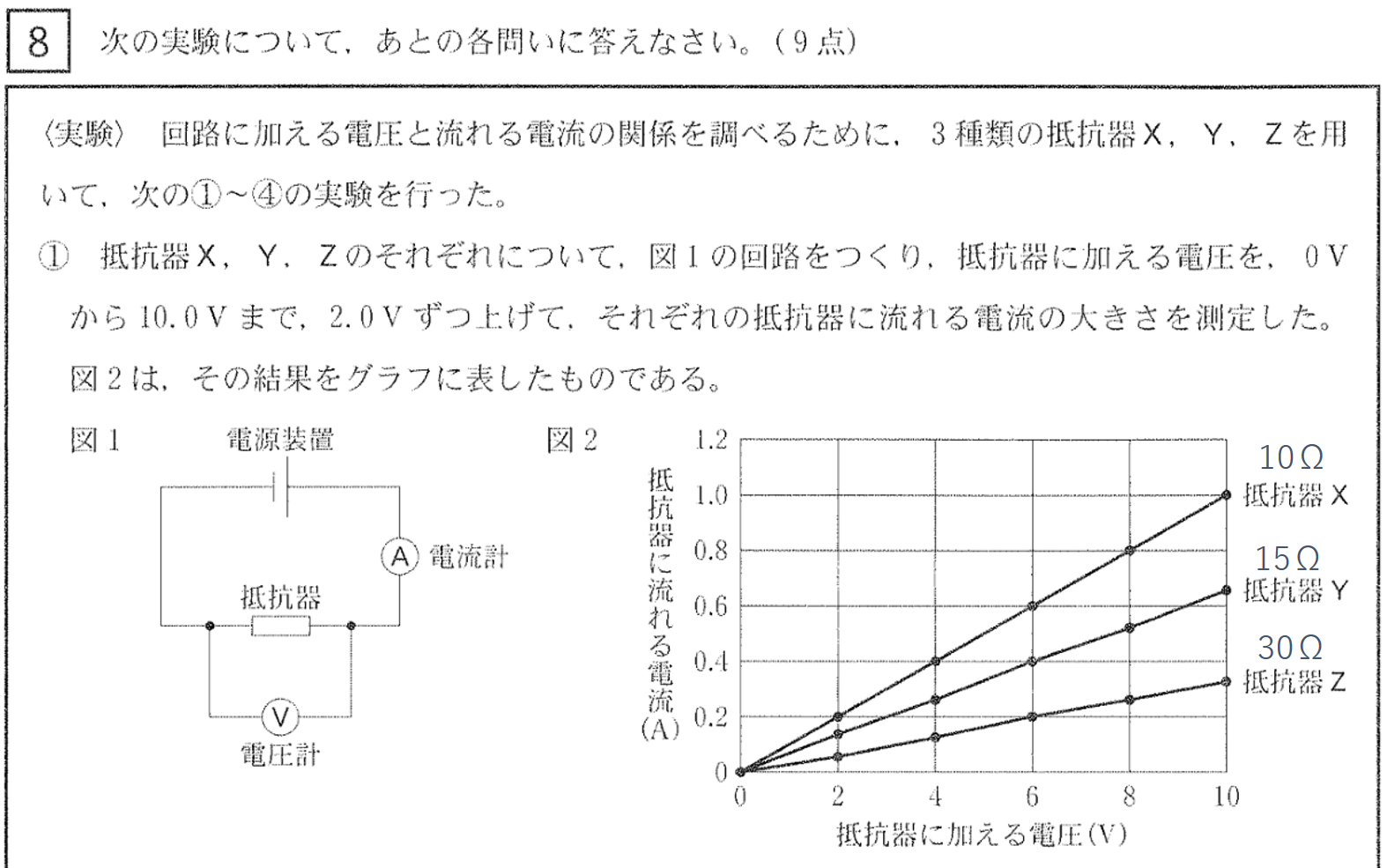

大問8=【物理】電気

(1点)右端の+端子は電源の+極とつなぎます。電流の大きさが予想できないときは1番大きな電流を測定できる端子につなぎます。

(1点)抵抗器Xは図2より10Ωなので、オームの法則より流れる電流は8.0V/10Ω=0.8Aです。

(1点)図2より抵抗器Yと抵抗器Zのそれぞれに6.0Vの電圧を加えたとき、0.4Aと0.2Aの電流が流れたので、抵抗器Yの抵抗の大きさは抵抗器Zの大きさの半分です。

数式で表すと6.0V=0.4RY=0.2RZだから、RY/RZ=0.2/0.4=1/2。

あるいは、電圧値と電流値がわかっているので、直接それぞれの抵抗値を求めてもいいです。

(1点)直列回路なので抵抗器Yに0.3Aの電流が流れます。

抵抗器Yの抵抗値は15Ωなので、オームの法則より電圧=0.3A✕15Ω=4.5Vです。

(1点)並列回路なので抵抗器X、抵抗器Yの双方に電源電圧の15Vがかかります。

抵抗器Xに流れる電流はIX=15V/10Ω=1.5A、抵抗器Yに流れる電流はIY=15V/15Ω=1.0A。従って回路全体に流れる電流は1.5A+1.0A=2.5Aです。

(2点)図5で回路全体に流れる電流をIとすると、I=V1/(15+30)となり、これが図6の回路全体に流れる電流に等しくなります。

V1/45=V2/15+V2/30=3V2/30=V2/10、両辺に90をかけて2V1=9V2となります。

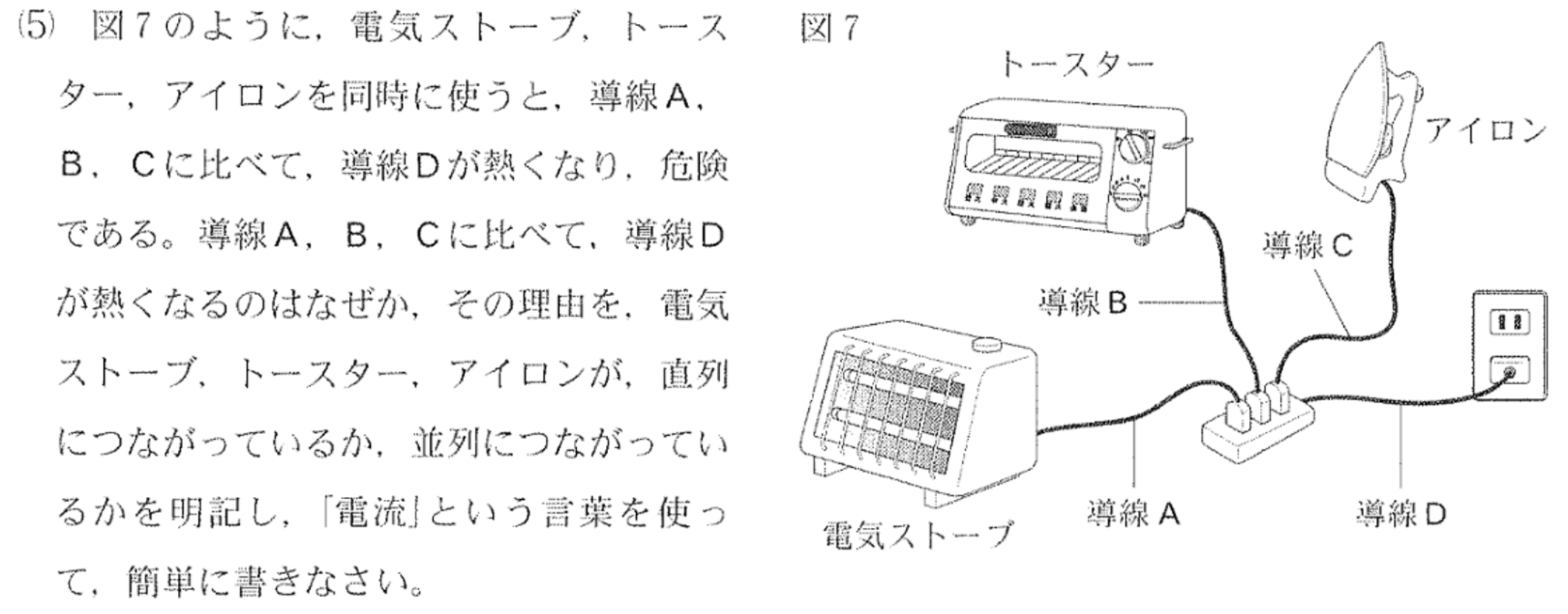

(2点)家庭用の電気機器は並列に接続されるようになっているので、それぞれの電気機器に100Vの電圧がかかります。

導線A、導線B、導線Cのそれぞれを流れる電流がすべて導線Dを流れます。

コメントを残す