中学生のお子さんには、「ぜひとも希望する高校に進学させたい」とお考えのことと思います。

でも、今の成績、今の勉強の仕方で大丈夫ですか?

「まだ部活がいそがしそうだし」とか、「もうちょっと様子を見てから」とか考えて、塾に入るのを先延ばしにしていませんか?

もし、お子さんの成績や勉強の仕方に不安を感じるところがあれば、早い目に塾に相談することが得策です。

塾には受験指導のノウハウと、高校入試の情報が豊富にあリます。

きっとお子さんの状況に合わせて、適切な指導が受けられるはずです。

1.内申点を確保するためには入塾は早いほうがよい3つの理由

高校受験を考える上で、気になることの一つが内申点です。

内申点は、受験校の選択にも、入試の合否にも影響する重要な指標です。

受験校を決める場合には、内申点が判断基準のひとつになります。

また、入試の合否判定でも内申点が評価の対象になるからです。

できれば、余裕のある内申点を持って、入試に臨みたいと誰しも思いますよね。

しかし、入試が近付いてからあわてても、内申点を上げることは、なかなか難しいのが実情です。

最終的な内申点は1学期、2学期も含めた年間の評価になるからです。

この記事では、合格に必要な内申点を確保するために、入塾の時期をどう判断したらよいか、考えてみたいと思います。

この記事では説明をわかりやすくするために、学期ごとの通知表の点数も内申点と呼んでいます。

1-1.内申点は合否判定の重要な指標になる

三重県の高校入試では内申点を上げておくことが重要です。

合否判定の第1段階の最初は、内申点で行われるからです。

具体的な操作は、最初に内申点の高い順に並べて、上位から定員に達したところに線を引くことになっています。

その次に入試の得点の高い順に並べて、上位からほぼ定員の80%のところに線を引きます。

そして、2つの線のどちらに対しても、上位に入っている受験生が、第1段階の合格となるのです。

その後、判定が続けられます。

ただ、第2段階の判定終了時で、最初に内申点について引いた線の範囲内で90%近くの合格者が決まる仕組みになっています。

定員から第1段階の合格者数を引いた人数の半分も、最初に引いた線の範囲内から選ぶことになっているからです。

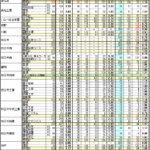

詳しいことは、下記の「三重県高校入試の合否判定」を参照してください。

では、実際にはどれくらいの内申点があれば合格できるのでしょうか?今までの実績を振り返ってみると、進学校なら36以上、上位の進学校では40以上が目安になります。

少し高い目に感じるかも知れませんが、十分に合格できる範囲で考えるとこれくらいの数字になってきます。

できるだけ高い内申点を確保することが、志望校合格の重要なポイントになるということをご理解ください。

1-2.内申点はテスト以外の要素もあるので上がりにくい

実は、内申点は努力しないとはなかなか上がらないものです。

テストの点数、授業態度、提出物などが総合的に評価されるからです。

まずは、テストで「できるだけいい点数」を取ることが必要になります。

定期テストの5教科の合計点で、1年生の1学期は別にして、400点以上はとりたいところです。

さらに上位の進学校を目指すなら、450点以上が目標になります。

テストの得点が第一の条件ですが、内申点の評価要素はテストの点数だけではありません。

たとえば、授業の態度、提出物なども重要な評価の対象になります。

積極的な態度で授業に参加すること、宿題や課題を決められた期日までに提出することは、必ず実行しないといけません。

内申点を上げるには、日常の学習習慣を向上させることと、日々の小さな努力の積み重ねが必要だということです。

1-3.できるだけ早く塾での指導を受けることが効果的

内申点を確保するために、中学生になったらできるだけ早く学習習慣を身につける必要があります。

小学生の間は学力が把握しにくいですが、中学校に入った途端、テストの順位や偏差値がはっきり出てきて驚かれることが多いものです。

このときが、入塾を考えられるいい機会になります。

内申点は、すぐには上がりにくいものです。

また、学習習慣を身につけることや、勉強の成果が出てくるまでにも時間がかかります。

タイミングをのがすと、ズルズルと時間を過ごしてしまうことになりかねません。

もし、1学期の成績が悪かった場合、夏休みと2学期に頑張ったとして、結果があらわれるのは早くて2学期末になります。

ちょっと進みが悪いと、3学期や翌年にずれ込んでしまいますし、半年、1年はすぐに過ぎてしまいます。

内申点のことを考えると、早くから学習する習慣を身につけることが重要です。

できれば1年生の早い時期、それも夏までに入塾されることをお薦めします。

2.高校受験対策を考えるなら遅くても中3の春から塾に通うべき

1,2年生の間、自分一人で勉強してきた生徒は、そのままでよいのでしょうか。

結論を申し上げますと、それだけで安心するのは危険すぎます。

3年生になると周囲の環境が変わるからです。

2年生の終わり頃や3年生になった頃から、周りの生徒も受験を意識してくると思います。

何となく焦りを感じだすのも、この頃でしょう。

3年まで塾に入っていなかった生徒について、内申点の観点から、入塾のタイミングを考えてみましょう。

2-1. 中3の1学期と2学期で内申点はほぼ決まってしまう

3年生では、1学期と2学期の成績が非常に重要です。

三重県の後期選抜では、3年生の内申点だけを評価の対象とすることになっています。

ところが、3年生が内申点を上げるチャンスは、実質的に1学期と2学期の2回しかありません。

3学期はテストが1回しかありませんし、1学期、2学期の得点と通算されるからです。

3学期で高得点をとったとしても、成績への影響は少ないのです。

実際に、3学期で内申点が大きく上がることはほとんどありません。

やはり、1学期、2学期に目標とする内申点を確保しておく必要があるということになります。

内申点に関しては「3学期はない」くらいに考えておくべきでしょう。

2-2. 内申点を確保していないと志望校を受けられないことも

受験校を決めるときには、たいてい内申点の余裕がある範囲で選びます。

内申点のボーダーは年によって変動するため、ある程度余裕がないと合格できるか不安になるからです。

たとえば、昨年の実際のボーダーが33であっても、今年のボーダーが34や35に上がることもありえます。

もし、自分の内申点が33しかなければ、この高校を受験するかどうか厳しい選択になるわけです。

一般的には、志望校のレベルを「下げる」選択をすることになると思います。

受験校を決める時に、内申点に余裕がないと、本来希望していた高校をあきらめることになりかねないのです。

2-3. 中3の春からは塾の指導を受けて受験勉強を始めるべき

高校受験で成功するためには、遅くても中3の春には入塾するべきです。

入試の合否判定にも、受験校の決定にも、実質的に2学期の内申点が大きな意味を持つからです。

自分が受験したいと思っている高校に必要な内申点を確保することが、中3生の勉強の大きな目標になります。

その目標を実現するためには、2学期からのスタートでは不安です。

たいていは時間が足りない状況になります。

勉強に必要な時間を確保して計画的に学習を進めるために、中3生は春から入塾して受験勉強をスタートさせるべきです。

まとめ

高校受験では、内申点が合否判定や志望校決定の重要な指標になります。

けれども、内申点は上がりにくく、上げるのに時間がかかるものです。

1年生の早い時期から入塾して、学習習慣をちゃんと身につけることが望まれます。

1年生からの通塾ができない場合でも、遅くても中3の春からは内申点を強く意識して、本格的に受験勉強を始めましょう。

コメントを残す