大問1=漢字(8点)

大問2=物語文(12点)

蓮見恭子「襷を、君に。」

大問2の「別紙11」、大問3の「別紙2」は公開されていません。書店等で過去問集をお求めください。

以下では、お手元に問題文があることを前提に、解説を進めさせていただきます。

(3),(5)の記述問題は高得点をめざす上で重要な問題なので、後から落ち着いてまとめることをお薦めします。

(一)行書部首(2点)=行書の形の問題ですね。

アは「しめすへん」(示)

ウは「こめへん」(米)

エは「きへん」(木)です。

(二)単語分解(2点)=「走って」を「走っ」と「て」と分解するところが重要。

「走っ」動詞(走る)の連用形

「て」助動詞(た)の連用形

「くる」動詞(来る)の連体形

「人」普通名詞/「が」格助詞

「い」動詞(いる)の連用形

「た」助動詞(た)の終止形

(三)字数指定なしの記述(3点)

- 後藤田コーチが歩の方を向いたこと、

- 自分が選ばれると期待したこと、

- 呼ばれたのは2年生の先輩だったのでがっかりしたこと、

この3つの要素を含めてまとめること。

(四)4択(2点)

傍線4の直前の南原さんの言葉「ホナは、高校に入ってから、怪我lに泣いたもんね。腐らずに、よく頑張った」から判断する。

4つの選択肢に含まれている、それぞれの選択肢のキーワード、

- ア.「緊張」

- イ.「困惑」

- ウ.「安心」

- エ.「感激」

の中から、気分が高まって抱きつくという行為に一番結びつくのはどれか、と考えても見当がつきます。

(五)60字位上70字以内の記述(3点)

傍線5の少し前の『自分と河合さんとの差が分かった気がした。大会にかける思いの強さだ。何処かで「まだ次がある。来年がある」と考えている自分と「今年で最後」と執念を燃やす最上級生』のところに着目。

設問中の「どのようなことが分かったからか」の「分かった」がキーワードで、本文中の「~差が分かった気がした」と結びつきます。

- 歩はまだ来年があると考えていること、

- 河合さんは今年が最後と執念をもやしていること、

- 自分と河合さんとでは大会にかける思いの強さに差があるということ、

この3つの要素を含めてまとめます。

大問3=説明文(12点)

高槻成紀「動物を守りたい君へ」

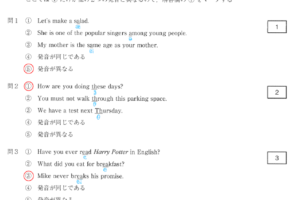

(一)動詞の活用(2点)

傍線部(1)の「食べる」は未然形が「食べ(ない)」となるので下一段活用、

選択肢ウの「受ける」も未然形が「受け(ない)」なので下一段活用です。

(二)言い換え(2点)

傍線部(2)の3行前と2行前に「生まれた川」とあります。

(三)接続語(2点)

□の直前の「水は上から下に」を、直後で「川の上流から下流に」と言い換えているので、「つまり」が適当です。

(四)40字位上50字以内の記述(3点)

8段落目の「さて、」からが、サケと森林の関係についての話になります。

- サケの体内には海の物質がたくさん含まれていること、

- 川を遡ったサケをヒグマが食べること、

- そのヒグマの糞が森を豊かにすること

この3つの要素を、字数の制限の中でまとめます。

(五)文章内容(3点)

ア.は「川の上流までのぼったあと」が誤り、

イ.は「一生のうち何度も」が誤り、

ウ.は「塩分は蒸発して」が誤りです。

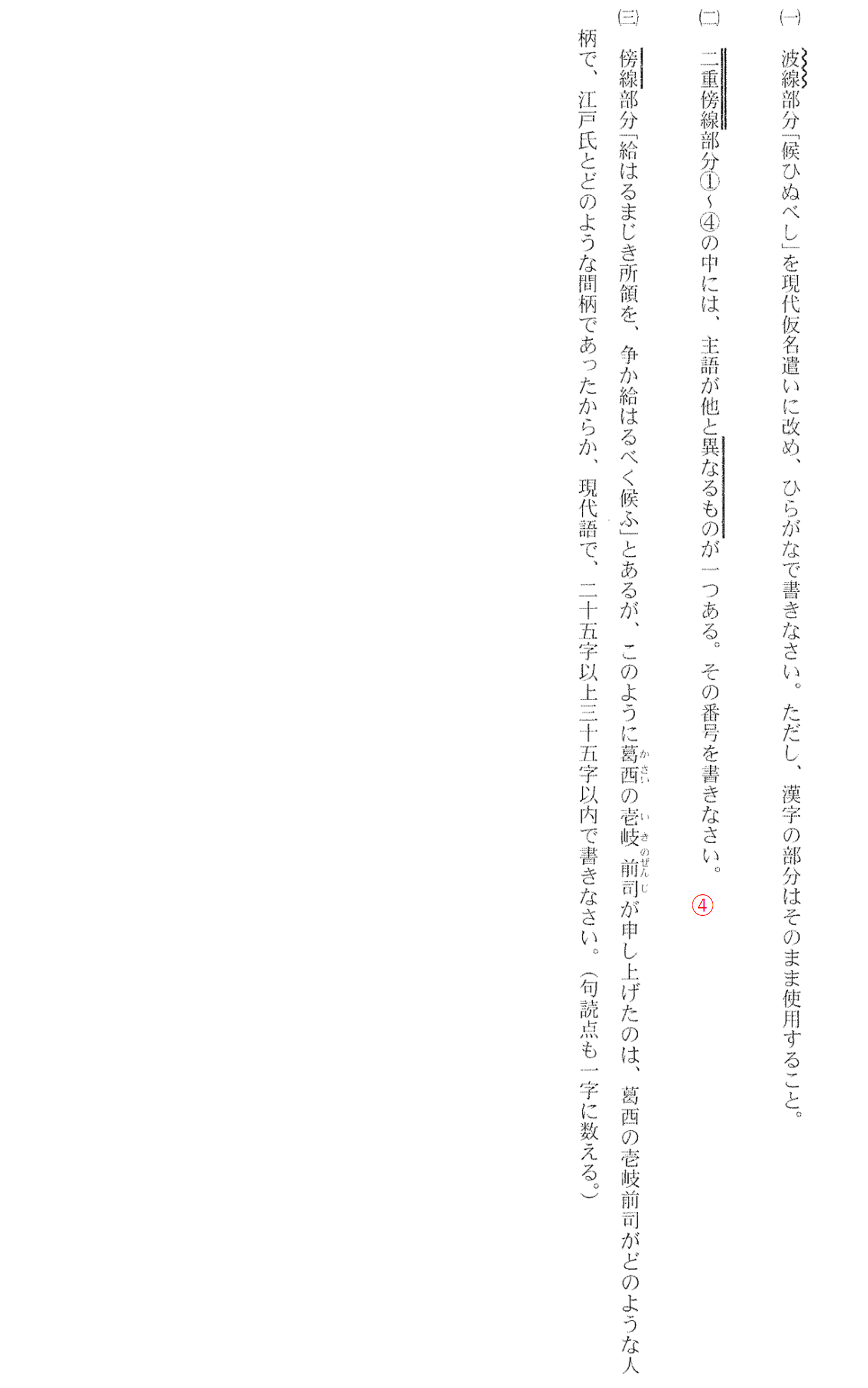

大問4=古典(7点)「沙石集」

(一)現代仮名遣い(2点)

「候いぬべし」

現代仮名遣いは”読み方”であって”意味”ではないこと、漢字を使うよう指示されていることに気をつけましょう。

(二)主語の判別(2点)

④の主語は「鎌倉の右大将家」で、その他は「葛西の壱岐前司」です。

(三)25字以上35字以内の記述(3点)

- 葛西の壱岐前司が「心が勇猛で、情けもある」人柄であること、

- 江戸氏とは以前から親しい間柄であったこと

の2点をまとめます。

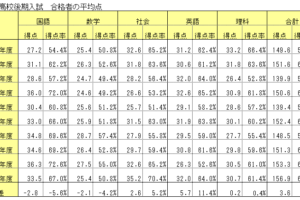

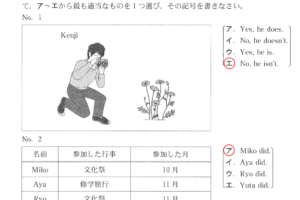

大問5=資料問題(5点)

(一)尊敬語(1点)

”来てください”の尊敬語は”お越しください”です。

(二)空欄補充(2点)

「低学年のみなさんが楽しむ」

チラシの原案の3行目に「今回は、低学年のみなさんが楽しむことができるような本~」とあります。

(三)書き加えること(3点)

委員会の話し合いの内容の10行目と12行目に着目します。

大問6=作文(6点)「季節を感じるとき」

今回は今までにないテーマだったので、戸惑いを感じたと思います。

よくある「意見」「主張」ではなく、自分の「感覚」を簡単にわかり易く表現することは意外と難しいものです。

いずれにしても作文のコツは、

- できるだけ身近なこと、

- 自分が体験したことをできるだけ具体的に扱うことと、

- テーマを一つに絞ること

この3つです。

そう考えていけば、このような新傾向の出題でもさほど慌てずに対処できると思います。

コメントを残す